.

.

.

.

DAS ETWAS andere Fenster zur Stadt vom etwas anderem Stammtisch am Platz

NÜRNBERG IX

Zirkelschmiedsgasse - Kornmarkt -

Spittlertor - Plärrer - Steinbühl

INHALT:

Die Nummer ist die jeweilige Bezirkseinteilung

Die Nummer die jeweilige Distrikteinteilung

1. Zum Gulden Stern 🍺🥨 (01/ 018)

2. Kulturscheune (01/ 018)

3. Direkte Umgebung:

-3,1 Levantine🍺🥨 (01/ 018)

- 3,2 Minnecci 🍺🥨 (01/ 018)

- 3,3 Pigalle 🍺(01/ 018)

- 3,4 Hotel Jakobsplatz 🍺🥨 (01/ 018)

- 3,5 Holiday Inn 🍺🥨 (01/ 018)

- 3,6 Weinrestaurant Steichele 🍺🥨 (01/ 018)

4. Jakobsplatz (hist.)

5. Bierkrawall

6. Gastronomie 1870 (Zeit Bierkrawall)

7. Linde / Kühlung (hist.)

8. Kühlung Bier (hist.)

9. Das grüne Gold / Hopfen (hist.)

10. Das Darren (hist.)

11. Weißbierhex 🍺🥨 (01/ 017)

12. Brauerei Kuchlbauer

13. Hotel Pfälzer Hof (hist.) (01/ 017)

14. Kornmarkt an der Außenmauer zum Spittlertor

- 14,1 Tucherbräu am Opernhaus 🍺🥨 (01/ 017)

- 14,2 Färbertor / Färberbrücklein / Färberstraße (01/ 017,018)

- 14,3 Märchen im Turm / Ludwigstor (hist.) / Spittlertorturm (01/ 018)

15. Am Plärrer (hist.) (05/ 050)

- Pferdezeugbahn / Straßenbahn / Bahnhof Plärrer, Eisenbahn

16. Café Bar Parga 🍺🥨 (03/ 031)

17. Steinbühl (hist.) (03,16,15/ 160,161,162,163)

(Siemensgelände (15/ 152)

18. Schanzenbräu Schankwirtschaft 🍺🥨 (22/ 222)

Kartenausschnitt (ohne Pfeile & Nummern) aus Brauereiatlas.de

Wir starten diesesmal

im alten Handwerkerviertel des 15. Jahrhunderts oder besser gesagt Vorviertel, wenn man von den in Darstellungen und Büchern besser aussehenden Standorten der meisten Handwerker Richtung Burg ausgeht,aber den Erzählungen nach gab es hier ebensolches geschäftiges Treiben. Erlangte leider nur nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie das Burgviertel.

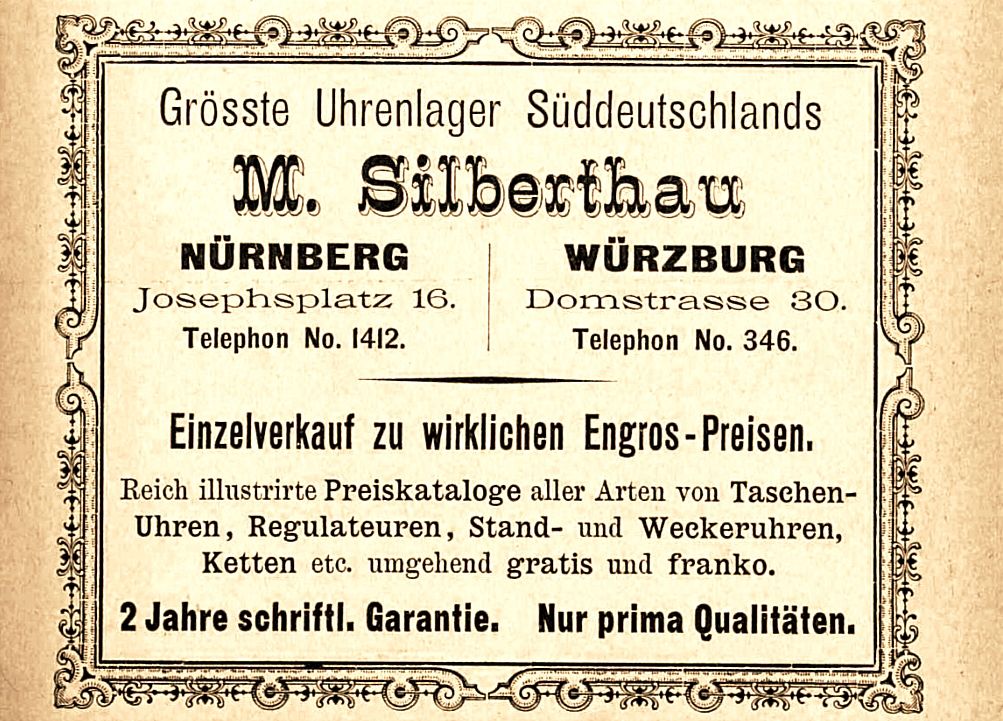

Früher war der Kornmarkt z.B. am Josephsplatz heimisch, bevor er im Jahre 1809 zum heutigen Platze umzog.

Den Namen Josephsplatz erhielt die Stelle zu Ehren König Max Joseph von Bayern(1756-1825), wahrscheinlich als zusätzlichen Dank für seine Napoleontreue, -dem Geheimvertrag von Bogenhausen -der Aufwertung zum Königreich dank dessen und der 1806 stattfindenden Annexion!!!

Obwohl im Mittelalter sowie in der Neuzeit nicht nur die um den Josephsplatz ansässigen (schon im 13. Jahrhundert) Färber (überw.Rotfärber) ,Lederer oder Gerber (zählten zu den ungeschenkten Handwerken-keine Walz)- welche Textilien nach ganz Europa "versandten", sondern auch viele andere Handwerksberufe ansässig waren,welche der Stadt Nürnberg Reichtum ,Ruhm und Ansehen bescherten - standen sie dennoch unter der Fuchtel der Patrizier und hatten obwohl einige im kleinen Rat saßen, dennoch keinen Einfluss auf Verwaltung,Gesetz und sonstiges Geschehen.

Stände waren bis in die Zeit der bayerischen Regierunspiraterie verboten.

IG BCE -Bau -Metall & Co hätten damals wahrscheinlich Freude gehabt.

Denn eines der Exportwaren zusätzlich zum Textilhandel waren Metall (Metallverarbeitung war,obwohl wenig bekannt,eine der führenden Sparten)und natürlich Waffen.

Natürlich wurden durch den Fernhandel auch zahlreiche "Luxusgüter" zur Versorgung und Verpflegung Nürnberger Kaufleute und Bürger importiert,aber hauptsächlich Rohstoffe für Nürnberger Handwerker,mit denen dann die Kaufleute durch Export wieder Geschäfte machten.

Zuerst nur in "deutsche" Lande, später nach Italien, Frankreich und ab der Neuzeit sogar Spanien, Portugal , Übersee.

Spätere Einbußen des Kapitalmarktes auf europäischer Ebene führten zu eigenständigem Handeln (siehe auch Nürnberg 3&4/alte Börse / Banco Publico/Rathaus) ,das wichtigste aber war,das im Laufe der Zeit immer mehr das bürgerliche handwerkliche Unternehmen,den Patriziern den Rang ablief und somit "KÖNNEN" den Papiertigern gegenüber,wenigstens finanziell einen Vorteil verschaffen konnte. (zumindest bis zum 30. Jährigen Krieg )

Schön wäre, wenn man jenes auch in der aktuellen "Neuzeit" beibehalten hätte können. Doch wie zu jenen Zeiten reicht das so oft gepriesene Demokratische ,leider nicht zum Vorteil von kreativ & hart Schaffenden.

Herzblut wird leider meistens nicht mehr belohnt und rentabel nur wenn man eine Mauer wäre, da einem 'rekkurent' Steine in den Weg gelegt werden.

Hört man sich da all die Geschichten vieler Handwerks & Gastrobetriebe diesbezüglich an - welcher Schreibtischtäterproblematik sie aktuell ausgesetzt ist - kann man angesichts des Geschilderten ,nur noch den Kopf schütteln.

So eine Geschichte hat auch das obige im Bild zu sehende Objekt

(Sofia & Martin Hilleprandt hatten nach dem Tod ihres Vaters Martin Hilleprandt- ein durch Ihn & Dr. Erich Mulzer - vom Abriss durch die Stadt freigegenes - gerettetes Kulturhistorisches Gut & mühsam saniert über die Jahre zu einer Institution gemachtes Gastronomieobjekt - übernommen )

Man kann sagen was man will über das Jahr 1806 ,aber ein Gutes hatte es , nämlich das Denjenigen welchen dem Handel ständig ihre Gesetze -Regeln & Steuern aufzwangen, urplötzlich ihrer Macht enthoben wurden - dem Patriziat. Obwohl anfänglich die Zahl gewisser Handwerks & anderer Betriebe stagnierten oder zurückgingen ,so wurde Nürnberg ab diesem Zeitpunkt , nicht nur durch eine gelockerte Gewerbeverfassung und kommunaler Selbstverwaltung -sondern auch durch Innovationskraft, hartem Schaffen & späterer Industrialisierung - wieder wichtiger Drehpunkt und Handelszentrum.

Für Interessierte zu diesem Thema: 🌐https://museen.nuernberg.de/museum-industriekultur/

Übrigens auch im Hopfenhandel war Nürnberg "Weltmetropole",dazu - dem Bierkraawallen u.a. am Jakobsplatz ausgehend - und dem Niedergang ab 1900 aber mehr an anderer Stelle

✒️ CLM

Gefunden aus den Anzeigen vom Fränkischen Kurier... irgendwie passend . Bei der Majestät handelte es sich um den jungen König Ludwig II.(1845-1886) welcher zwar viele Empfänge und Staatsauftritte mied,aber im November 1866 im Gegensatz zu anderen Ländereien, Franken (auch zur Beruhigung der aufgebrachten Bevölkerung nach dem Krieg mit Preußen) erstmaig bereiste.

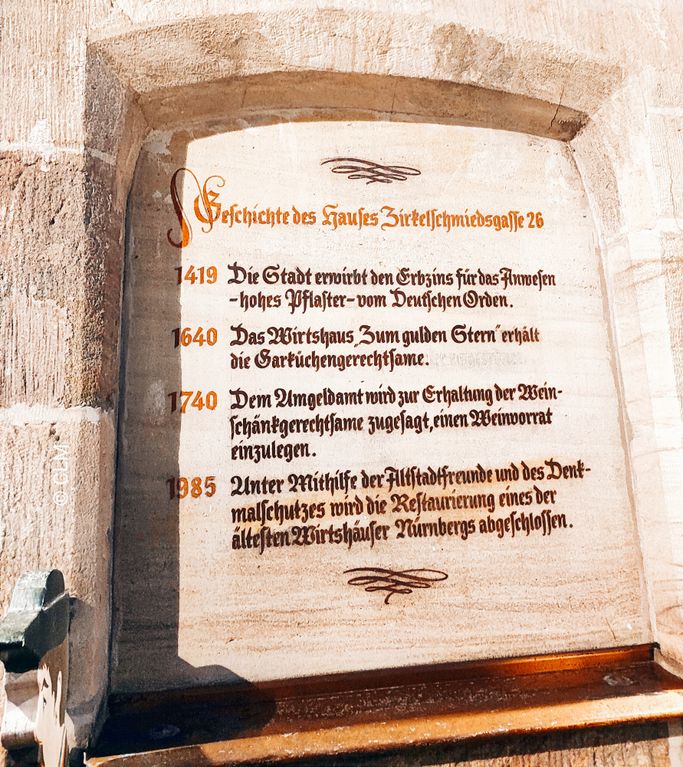

Besuchen wir also jetzt einmal besagtes Haus,welches zwar 1380 schon bauliche Erwähnung findet,zum eigentlichen Kulturellen aber erst ab 1419 wurde

Wusstest Ihr das damals zu Zeiten der "Fecht-& sonstiger Spiele" bis zum Fechthaus 1628 an der Insel Schütt,es auch eine Fechtschule sowie einen freien umzäunten Platz laut Geschichte hier am "Gulden Stern" gegeben hat? Und hier wird in alten Büchern,vor allem in ein&demselben konkret unterschieden zwischen der Benennung Wirtshaus zum Goldenen Stern am Neuenthor und zum Gulden Stern. Ob diese zu den berühmten Marxbrüdern gehört hat oder anderweitig betrieben,ist leider nicht belegt.Und ob es diese Fechtschule,sofern es sie hier gab möglicherweise ihren Betrieb in der Scheune/Dörrhaus ,jetzt Kulturscheune der Altstadtfreunde Nbg gehabt haben könnte.

✒️CLM

Zirkelschmiedegasse 26 / 90402 Nürnberg

🌐www.bratwurstkueche.de

Obwohl schon lange ansässig, kennen die meisten in Nürnberg lebenden ,nicht Deutschlands älteste Bratwurstküche. Der Gründer ursprünglich aus Garmisch stammend,hatte seine Liebe zu der schönsten Stadt entdeckt und ward hiergeblieben. Dem sei Dank,denn sonst müsste man nicht nur auf das historische, sondern auch gastronomische Kulturgut verzichten. Lange Zeit hat es gebraucht bis auch die Arbeit mit dem Prädikat SEHENSWÜRDIGKEIT belohnt wurde. Und weil wir hier nicht nur an der gastronomischen Variante interessiert sind, ist der Bericht im Gegensatz zu anderen,auch ein wenig länger und mehr bebildert. Gruß an die Freunde im Norden,ihr werdet euch beim nächsten Besuch hier wohlfühlen.

Gleich nach dem Eintreten gelangt man am Grill vorbei in diese Stube

Man könnte stundenlang hier sitzen und sich am Detail erfreuen.

An dieser Feuerstelle wurden schon anno dazumal die Gerichte, speziell die Bratwurst zubereitet. Im Jahre 1641 erhielt man das Recht zur eigenen Hausschlachtung an Schweinen (siehe auch Nürnberg 2) ,daher waren auch die Lieferwege recht kurz. "Regionaler" geht's nicht. Und wer mal Richtung Dach spitzt,kann auch das goldene Schweinderl - im Bezug dessen - erkennen.

Mit dieser Tafel / Widmung ist eigentlich schon alles gesagt!

(Prolog betreffend)

Es gibt noch soviel zu sehen oben, inkl der Stube zum Hof und anrainenden Gebäude,aber wir wollen Euch nicht zu sehr verwöhnen 🤣

Wir gehen ersma wieder nach unten.

Kommen wir zum kulinarischen Teil

Ein schottischer Kollege sagte während unserer Jahre in südlichen Gefilden einmal zu mir: (CLM - dem Kritzelphilip dieser Seite) "you are a spoiled old bastard"...jaaa und stolz drauf - Grins 🤣 - denn genauso verwöhnt gehe Ich (+Mtstreiter) an Speisen heran,welche vorher in genau dieser Art angepriesen werden. Dazu benötige Ich keine Reifenhändlerempfehlung,denn nach über 30 Jahren am Herd, brauche Ich (&Co) kein Etepetetegetue (être peut-être) mehr,sondern ehrliche Küche.

Genau ,wir sind beim Thema RÖSTLA® . Nun gut,die meisten erwarten jetzt von ihrem alten Meckersack aus Nürnberg mindestens ein dreizeiliges Gemecker - aber weit gefehlt - es ist wirklich bewundernswert wie man mich/uns zwecks unserer geheiligten Brodwoschd noch überraschen kann. Es gibt ihn tatsächlich den leicht geschmacklichen Unterschied zwischen einer normalen Brodwoschd und den RÖSTLA®. Mehr wollen wir gar nicht verraten,denn die Seite soll ja wie bei einer Wissens- Rallye der Altstadtfreunde,zum selbst erfahren und herausfinden animieren.

Wir song desweng blous ans: Mou mer echd amool brobierd hom - legger 👍🏼

✒️CLM

Chefin Sofia Hilleprandt: Nicht nur das sie unsere Ansichten zum Thema Kultur/Nürnberg/Gastronomie teilt,nein man bekommt sogar eine eigene Führung mit viel Geschichtlichem über's Haus + Anekdoten. In diesem Sinne...ma sichd si ✌️

In früheren Tagen

Beim 'podcaaastn' für eine neue Folge von

"BRATWURST AND THE CITY"

🌐 https://bratwurstkueche.de/en/roestla-lover/

Mou mer unbedingdd amool brobierd hom däi Gräucherdn Brodwöschd ähh Rösddla®👍🏼(Fürs Übersetzungsprogramm: Man muss die geräucherten Bratwürste - hier die spezielle Form Röstla® - unbedingt einmal probiert haben)

✒️CLM

Ach nu wos,bevor mer's vergessn. Wer mal mitfahren möchte inkl. bißchen Info's auf der kleinen Tour ,der sollte beim Sommer- Straßenfest (seit 2022/August) vor Ort sein.

Zirkelschmiedsgasse 30

90402 Nürnberg

"Auf dem hohen Pflaster" (damoools)

🌐www..altstadtfreunde-nuernberg.de/de/veranstaltungen/kulturscheune

Kulturscheune Nbg

Wer noch mehr Kultur

oder sich eventuell einmal einem Wissensquiz stellen möchte - Bands beiwohnen - Vernissagen besuchen - Geschäftliches in kulturhistorischem Gebäude abhandeln - oder eine Feier/Kleinevent veranstalten möchte die Kulturscheune der Altstadtfreunde ,welche seit 1424 als Lager, Mälzerei und mehr bis ins neue Jahrhundert genutzt - 1990 erworben und bis 2001 aufwendig saniert wurde - steht hierfür direkt in Sichtweite zur Verfügung.

Aktuell:

🎨🖌️ Gemälde von Daniela Paulus

🌐danielapaulus.de

🎨🖌️ Gemälde von

Udo Kaller

🌐www.udo-kaller.de

Im Bild Mark Kaller von Kaller&Kaller

🌐www.kaller.de

Kulturscheune Nürnberg

Vernissagen

Pilatushaus &Co by Daniela Paulus

Bericht FrankenFernsehen

🌐https://www.frankenfernsehen.tv/mediathek/video/20-jahre-kulturscheune-altstatdfreunde-nuernberg-veranstalten-kunstwettbewerb/

Kulturscheune mieten?

Die Kulturscheune kann man im Übrigen auch für verschiedene Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern , Vorträge oder andere Events mieten: 🌐https://www.altstadtfreunde-nuernberg.de/de/kontakt.html

Die Kulturscheune kann man im Übrigen auch für verschiedene Veranstaltungen wie Hochzeiten, Geburtstagsfeiern , Vorträge oder andere Events mieten:

🌐www.altstadtfreunde-nuernberg.de/de/angebote/kulturscheune.html

Damals & Heute

•• 1424 Stadel •• 1560-1680 Bierkeller/Getreidelager/Mälzerei (Zirkelschmiedsgasse 28, Erdgeschoss Weißbierbrauerei um 1560) •• 1883-1.Hälfte/20.Jh. Kohlenhandlung •• 1965 Kneipe d. Brauerei Arnold /Ostfassade Garage •• 1978 Taverna Flamenca •• 2003 Kulturscheune ••

Baujahr 1424

Freistehendes Eckgebäude, erdgeschossig mit einem Satteldach, das zu beiden Giebelseiten mit einem

auskragenden mittelalterlichen Halbwalmdach (trapezförmige Dachfläche, die an der Oberseite an

einer dreiecksförmigen Dachöffnung endet) abschließt.

Zu dem Anwesen gehörte ein Hof (auf diesem wird später die Pfeifergasse 6 errichtet) und ein Garten mit Brunnen.

Bauweise

Die Erdgeschosswände bestehen aus verputztem Sandstein-Bruchstein und die Giebelwände aus

Fachwerk. Ein Anstrich im Farbton ,,Nürnberger Rot" mit Quadermalerei ließ die Erdgeschosswände als einen Sandstein-Quaderbau erscheinen. Das viergeschossige Dach wird von einem doppelstehenden Stuhl getragen.

Bauveränderungen 1560

Die beiden Halbwalmdächer werden abgebaut und durch Dreiecksgiebel ersetzt. Am straßenseitigen

Giebel kommt es im 4. Dachgeschoss zum Anbau eines vorkragenden dreiseitigen Aufzugswalms. Umbau des südlichen Fachwerkgiebels: Einbau von Ladeluken und von Fenstern.

Unter der nördlichen Gebäudehälfte kommt es zum Einbau eines Gewölbekellers aus Sandsteinquadern.In der südlichen Hälfte wird ein Flachkeller eingebaut,dessen Tiefe bis zum Kämpfer des Gewölbekellers reicht, um den Gewölbeschub aufzunehmen. Der Keller ist mit einer Balkendecke/Dielenbelag abgedeckt.

(Anm. Der Keller wurde auch als Bierlager für die 1559 angebaute Brauerei genutzt)

1680

Auf der Westseite wird das Dach im 1. und 2. Dachgeschoss angehoben. Errichtung eines Querdaches im 3. und 4. Dachgeschoss zur Pfeifergasse 6. Die Fachwerkfassaden auf der Süd- und Westseite werden verputzt.

Historische Nutzung

Stadel für Getreide (1424-1560) Mälzerei (1560-1680) für das Brauhaus in der

Zirkelschmiedsgasse 28 (seit 1559) und Kohlenhandlung (1883-erste Hälfte 20. Jh.)

Altstadtfreunde Nürnberg e. V.

1986

Freilegung und Sanierung des südlichen Fachwerkgiebels (zur Pfeifergasse).

1990

Kauf des Anwesens.Sanierung des südlichen Kellers.

1996

Instandsetzung der Westfassade und Einbau von Hilfsabstützungen im Inneren.

1998 bis 2001

nstandsetzung des gesamten Gebäudes.

Seit 2003

Nutzung der Scheune als Kulturscheune.

✒️ Altstadtfreunde Nürnberg

In direkter und unmittelbarer Nachbarschaft:

Levantine

Mediterrane Küche mit orientalischem Einfluss - vegetarisch und vegan ,aber auch herzhaft gewürzte Fleisch & Fischspeisen- ein Gastspiel orientalischer Gewürzvariationen gemixt mit saisonalen - große variable Vorspeisenauswahl,kalt & warm - dazu ein Top Weinkarte - genießbar in rustikaler Stube oder vorm Haus auf der Terrasse.

Schottengasse 1 / 90402 Nürnberg

🌐https://www.levantine-nuernberg.de

Hotel am Jakobsmarkt

Seit 1984 existent, bietet das durch Einbettung eines aus dem 16. Jahrhundert stammenden Fachwerkgebäudes kleine Voraltstadt -Hotel(CPH Hotels) dennoch über knapp 70 Zimmer. Besonderheit sind die speziellen "Anno 1552" Zimmer. Aber auch Normale - Superior und sogar Appartements im Anbau und Stil des 16. Jahrhunderts findet der Nürnbergbesucher hier vor. Außer einem reichhaltigen Frühstücksbuffet,kann man hier auch spezielle Touren & Ausflüge in Nürnberg buchen. Und Parken direkt hintenan im Hof,wo sich auch der Zugang der Appartements befindet.

Schottengasse 5 / 90402 Nürnberg

🌐https://www.hotel-am-jakobsmarkt.de/

Minneci

Für Freunde der etwas gehobenen italienischen Küche mit schöner von Pflanzen umgebender Terrasse ,wo man auch mit einem Gläschen italienischem Wein z.B.aus Sizilien,Venetien & Lombardei aus dem Gewölbekeller den Kontext zu Speisen a la Rindercarpaccio mit Parmesamousse - Kalbsfilet mit römischen Gnocci oder Seetteufel Cappelletti herstellen kann. Früher befand sich in diesem Anwesen übrigens eine Brauerei.

Zirkelschmiedsgasse 28 / 90402 Nürnberg

🌐 https://minneci-ristorante.de

Steichele Hotel&Weinrestaurant

Eigentlich muss man über die Gastronomie des im Jahre 1777 erbauten Gebäude nicht mehr viel erzählen - Kulinarisch sowie der Weinauswahl betreffend - ebenfalls was das dazugehörige Wissen von Chef & Personal anbelangt. Gehobene und fränkische Küche gehen hier eine Liason mit erlesensten Weinen ein - welche nicht nur in rustikaler Stube - sondern auch auf der Terrasse vorm Restaurant genossen werden kann. Erwähnenswert für unser "Managerkollegium": Zu den schönen Zimmern ist auch ein separater Raum vorhanden ,welcher sich dank anmietbarer Tagungstechnik schnell in ein Pop Up Büro für plötzliches Service-Level-Agreement & Co umwandeln lässt und Ressourcensparend danach ebenfalls zum gemeinsamen Dinieren. Und da einige von Uns explizite Weinliebhaber sind ,sei noch zu erwähnen daß die Weinstube von exzellenten Winzern beliefert wird und das Steichele seit 1990 über einen eigenen Weinberg in der Pfalz verfügt.(mehr zum Steichele Siehe auch Gaststätten 1870)

Knorrstraße 8 / 90402 Nürnberg

🌐https://www.steichele.de

Holiday Inn

Gepflegtes Hotel für Tagungen und kurze Geschäftsreisen mit Tiefgarage. Mit eigenem Restaurant und Bar,sowie seperaten modernen 'Kamineck' zum plaudern und Fußball schauen am großen TV. Bieten auch spezielles "Park&Frühstück Spezial " für den städtischen Einkaufsbummel.

Engelhardsgasse 12 / 90402 Nürnberg

🌐www.hi-nuernberg.de

Pigalle Schlager Bar

Die etwas andere und buntere Schlagerbar Nürnbergs

Pfeifergasse 2a / 90402 Nürnberg

🌐http://www.pigalle-schlagerbar.de/

"Weinrestaurant zur Bratröhre"

damals ansässig in der Zirkelschmiedsgasse 12 ,worin sich heute das Franconia City Hotel befindet.

Jakobsstraße im Jahre 1913

Jakobsplatz 'a weng früher ' : Gaststätte "Zur Börse" mit Bierausschank der Erlangener Brauerei und Gasthof "Deutsches Haus" mit Reichelbräu aus dem ebenfalls fränkischen Kulmbach.

aus Fränkischem Kurier/ digitalisiert by CLM

Nürnberger Bierkrawall

Man kann um den Jakobsplatz nicht herumkommen um auf den kurzen,aber heftigen Tumult rund um die Preispolitik der Brauer einzugehen. In Fürth musste die Mailaender ,die Grüner & Humbser Brauerei dran glauben,als sich verärgerte Bürger ein wenig um die "Umgestaltung" von Anwesen und Gerstensäcke kümmerte. Ebenfalls betroffen war die Brauerei Seyboth (ehem. Rupprecht) welche 14 Jahre später nach einem Brand schloss ,dessen Gelände dann als Mälzerei der Brauerei Geissman diente , welche im Bierkrawall verschont blieb.

(Gründer 1722 Heinrich Lederer,Sohn von Bierbrauer Georg Lederer - über 100 Jahre im Besitz von Lederer schließlich 1831 an den Nürnberger Stahlmann und zwölf Jahre später an den aus Sulzbach stammenden Metzger Ottmann verkauft - erst im Jahre 1867 kam die ebenfalls aus Sulzbach stammenden Familie Geissman ins Spiel durch Verkauf Ottmanns -1901 Umwandlung in AG -'42 GmbH - '67 Fusion mit Humbser zur AG - '71 aufgegangen in Patrizier Bräu und schließlich '94 Erwerb durch Aktienmehrheit vom Münchner Bauunternehmer Dr. Hans Inselkammer - Fusion mit Tucher.

Nicht nur Geissman, Grüner & Humbser,auch die Bergbräu (früher auch am Tiergärtnertorplatz mit einer Gasstune ansässig) gingen in der Tucher Brauerei im Zuge der Jahre auf ,welche dann von Jannik Inselkammer (ab '97 Tucher Geschäftsführer) bis auf die Immobilien wieder veräußert wurden. Angefangen 1885 mit Erwerb des 1672 erstmals erwähnten Nürnberger Weizenbrauhaus durch das Tuchersche Geschlecht und in Freiherrlich von Tucher'sche Brauerei benannt,heute zum Radeberger Konzern gehörend. Auch die 1520 gegründete Brauerei J.G.Reif fusionierte 1931 mit Brauhaus Nürnberg zu Brauhaus Nürnberg J.G. Reif A.G. und schließlich trotz vorheriger Auflösung 1966 mit Tucher .

Dies haben wir jetzt nur mal als Beispiel rein,wie schnelllebig so ein "Brauerei -Leben" sein kann. Doch nun zurück zum Jakobsplatz im Mai 1866. Auch hier kam es trotz niedriger Hopfen/Kornpreise zu Erhöhung durch Brauer und den die Preise an den Bürger (ebenfalls mit einem Kreuzer Aufschlag pro Maß )weitergebenden Gastwirten - der Eimer Bier für 6 Gulden und schließlich die Maß um 2-3 Kreuzer , heißt statt 5 wie üblich wurde der Preis auf 7, manchen Erläuterungen sogar auf 8 Kreuzer angehoben.

Angefangen mit den Tumulten hatte ein Chevauxlégerregiment (leichte Kavallerie) nämlich das 1.te Kaiser Nicolaus von Russland (1682 gegründet - 1919 aufgelöst) welches in Nürnberg stationiert war. (ab 1811 wurde die gesamte bayrische Kavallerie zu Chevauxléger umgerüstet,sogenannter Standard ab 1813 im sogenannten Königreich Bayern bis Ende der Monarchie als mittelschwere Kavallerie eingesetzt)

Besagte Kavalleristen heizten den Tumult welcher vom 1-5 Mai 1866 die Stadt Nürnberg in Atem hielt in der Gastwirtschaft von Adam Claus" Zur Deutsche Flotte"am Jakobsplatz 4, durch massive Proteste erst an. Weitere umliegende Gasthäuser (sogar die berühmte Wolfsschlucht -siehe Nürnberg 6) waren schließlich mit betroffen,denn dem Soldatenaufstand, schloss sich die Nürnberger Bevölkerung - erst durch Trinkboykott schließlich durch Zerstörung und Randale in den Straßen an - auch die ehemalige Reif Brauerei (siehe Nürnberg 6 Umgebung Theatergasse) war Schauplatz von mehreren hundert Protestierenden,was schlussendlich zum Erfolg - also Rücknahme der erhöhten Bierpreise - führte .

Traurig das während dieser Tumulte wo nach Angaben auch 22 Menschen verletzt und verhaftet wurden,ein Einwohner des Heilig Geist Spitals auf dem Nachhauseweg befindent,den einschreitenden Ordnungskräften (Infanteristen) in Höhe des Spittlertors in die Quere kam und mit mehreren Bajonettstichen verletzt wurde. Makabrer Weise wird als Sterbegrund nach mehreren schmerzvollen Tagen,der angebliche Sturz "nach den Bajonettstichen" und dadurch Zersplittern des Hüftknochens angegeben.

Angesichts der aktuellen Bierpreise im Jahre 2022 , gerade von sogenannten städtischen Brauereien und anderen Einheimischen,wo der "Seidlaspreis" mancherorts mit mehr als 1 Euro über dem bayrisch oder mehr als 2 Euro über preußisch oder europäisch importiertem Bier liegt, kann man beruhigt sein ,das der Bürger dies so akzeptiert.

Aber wenn man bedenkt das Nürnberg schon 1303 eine Bierbrauordnung ,ab 1310 das Rotbier hatte - an 1531 das obergärige Weißbier - Nürnberger Brauer lange vor der bayrischen Verordnung einen Reinheits/Vorschrifteneid (Rezeptur & Brautechnik) leisten mussten, welcher reichsstädtisch überwacht wurde- Bier von außerhalb Nürnbers oder Gaststubeneinkehr wegen der Füllung des Stadtsäckels seitens reichsstädtischem Rat missbilligend gesehen wurde - selbst noch 50 Jahre vor dem bayrischen Gebot (1516) eine Revision ihrer alten Brauvorschrift hatten und was vom Hopfenhandelszentrum N°1 nebst Anbaugebiet Altdorf & Spalt von seinen einst (mehrere hundert wird gesagt) aber über 40 (34/16.Jhdt) original nachweislichen Brauereien(selbst 1806 gab's 33 kleine Stadtbrauereien) noch übrig geblieben ist...

✒️ CLM

Auf einer Seite welche von Nürnberg Stadt Kultur / Tourismus betrieben wird , stand das der fränkische Kurier in seiner Ausgabe am 15. Mai 1866 über den Bierkrawall und Tod des Spitalbewohners berichtete....

Leider fanden wir trotz Recherche hierzu nichts,auch andere Tageszeitungen gaben selbst bis zum 19. Mai 1866 nichts dergleichen wieder ,was man eigentlich vermuten dürfte.Sollte jemand Infomaterial oder einen Link hierzu haben,bitte per E-Mail anschreiben. Vielen Dank

✒️CLM

Haben mal recherchiert was in der Zeit Bierkrawall-1870 alles an gastronomischen Objekten ,vor allem in der Nähe/Umgebung Jakobsplatz existent war.

Alleine 95 Garküchen insgesamt an der Zahl

davon

1x Schlotfegergasse 26 v. Joh.Georg Schröder

1x Schlotfegergasse 24 v. Joh.Georg Kelber der ebenfalls eine

in der Vorderen Sterngasse 24 betrieb

1x Zirkelschmiedsgasse 26 v.Franz Anton Strauss

1x Ottostraße 33 v.Johann Christian Pickel

1x Breite Gasse 95 v. Paul Leitel

1x Jacobsplatz 3 v.Friedrich Joh.Dürst

1x Waizenstrasse 28 v. Mathias Durst

1x Karolinenstraße 41 v.Joh. Georg Renner

1x Engelhardsgasse 8 v. Elise Schwarz

1x Spittlertorgraben 29 v. Jacob Seiler

1x Jacobsstraße 48 v. Joh.Georg Weiss

1x Ludwigsstraße 30 v. Georg Friedrich Will

1x Kornmarkt 5 v.Elis.Kath.Ramsteck

In der Waizenstrasse wurde übrigens auch das Weizenbrauhaus des Nürnberger Rates gebaut (1672) , weswegen es zwischen dem Rat der Stadt Nürnberg und den Brauern schon vor 1680 zum Streit kam - da der Rat sich nicht an die Vereinbarung hielt,kein neues Brauhaus zu errichten - eskalierte das Ganze dann im den sogenannten Nürnberger Bierstreit,also schon knapp 200 Jahre vor dem Bierkrawall -in dem die Brauer den Rat aufforderten das Weizenbrauhaus stillzulegen. Da der Rat keine Einsicht zeigte -trotz und angesichts der Eskalation ,drohte sogar im Jahre 1699 Kaiser (HRR) Leopold I. (1640-1705) den Ratsherren mit Hinrichtungen, sollte der Streit mit den heimischen Brauern nicht beigelegt werden! Die Waizenstrasse heißt heutzutage übrigens Karl Grillenberger Straße. Erste "Anweisungen" wegen Bierpanschen gab es 1156 schon durch Kaiser Barbarossa (Friedrich I.) der den Burgvogt der Stadt Augsburg verwies 5Gulden Strafe zu verhängen,bei Ausschank schlechten Bieres.

1855 wurde das durch Annexion übernommene Städtische Weizenbräuhaus (seit 1643 durch die Stadt in Eigenregie gebraut) in Königliches Brauhaus umbenannt an die Dr.Lorenz Tucher Stiftung verkauft und hieß fortan Freiherrlich von Tucher'sche Brauerei - bis 1898 als Privatbrauerei,danach AG) 1890 ebenfalls im neu gebauten Brauhauses in der Langen Gasse 20 , welches dann an die Stadt Nürnberg verkauft und als Bürogebäude genutzt wurde. Nach Fusion mit J.G.Reif 1966 Umzug ins Brauhaus Schillerplatz (ab 2018/19 Rotbiebrauerei) und schließlich einige Fusionen später 2007 ins sogenannte "2 Städte Sudhaus" mit Betriebsaufnahme 2008.befindet sich auf den alten Resten in der langen Gasse (gegenüber Maxtormauer) die Wirtschafts & Sozialwissenschaftliche Fakultät der FAU (Friedrich Alexander Universität) Das Brauhaus in der Karl Grillenberger Straße wurde 1913 an die Stadt Nürnberg verkauft und beherbergt heute auf über 5000qm Fläche neben Anwaltsbüros, Wirtschaftsprüfer, Grundbesitzfirma,Finanz, Innovationslabor & Co,auch den früher Nähe Nibelungenstraße beheimateten Laufshop

"Finish Line"

Karl-Grillenberger-Straße 3

90402 Nürnberg

🌐www.absolute-run-nuernberg.de

Dazu kommen 167 Gastwirtschaften (auch 12 Kaffeehäuser bereits) insgesamt mit teils urigen Namen

davon

"Zu den zwei Blauen Schüsseln" / Ludwigsstraße 26 v.Joh. Georg Schmidt

"Zu den Fünf Goldenen Türmen" / Ludwigsstraße 59 v.Georg Ohlwerter

"Zum weissen Thurm" / Ludwigsstraße 30 v.Joh.Georg Raab

die "Bier-Wein und Caféschenke" / Ludwigsstraße 35 v.Friedrich Gundel

"Zur Stadt Ansbach " / Ludwigsstraße 71 v.Joh.Georg Hertel

"Zum Pfälzer Hof " / Ludwigsstraße 37 v.Christian Müller

"Zum Goldenen Hirschen " / Schlehengasse 2 v.M.J.Sonnenleiter (Mehlagent)

"Zum König von England" / Breite Gasse 31 v.J.Jak. Deuerlein

"Zum heiteren Himmel " / Breite Gasse 62 v.Carl Gottlob Strampler

"Zum weissen Lamm" / Nadlersgasse 21 v.J.G.Zeltner

"Zum Goldenen Eichwagen" / Obere Kreuzgasse 10 v.Fr.X.Zistler

"Café Lotter" / Josephsplatz 1 v.Joh.Georg Ludw.Lotter

"Zum Walfisch" / Jakobsstraße 19 v.Sebastian Heer

"Zum weissen Elephanten" / Jakobsstraße 29 v.Ulrich Gulden

"Zur Deutschen Flotte" / Jakobsplatz 4 v.Adam Claus

"Zur Goldenen Eiche" / Karolinenstraße 39 v.Joh.Wolfg.Hausel

die "Weinwirtschaft" / Adlerstraße 13 v.Joh.Georg Kellermann

"Zum Goldenen Adler / Adlerstraße 17 v.L.Schlenk (Hotelier)

Breite Gasse N°31 König von England im Jahre 1909

Breite Gasse N°31 König von England im Jahre 1909

Und zwei Jahre später Haus N°95 Restauration Oberpollinger,

sowie Café Union in N° 97

Um hier auch mal eine Gastro mit langer Tradition zu würdigen muss man erwähnen das hier 22 Jahre später wie in unser "Jahrgang 1870 Auflistung" in der Adlerstraße 38 mit dem "Weinprobierkeller" von Anton Steichele und 1886 mit Joseph Steichele "Zu den zwei Goldenen Engeln" in d. Nadlersgasse 31 alles seinen Lauf genommen hatte. 1897 erwarb A. Steichele das Gebäude in der Jakobinerstraße 50 - Sohn Georg errichtet dort eine Bierschankwirtschaft namens "Zum Batzenhäusl" ,1898 Umbau Werkstatt zu Gastraum + Lager zu Küche - 1954 erster Hotelbetrieb mit 12 Zimmern - 1966 "Eröffnung" von Weinstube & Weinhandel - 1978 Ausbau & Hotelerweiterung (Zimmer) - 1986 erneut auf nunmehr 49 Zimmer ......tja und warum wir das hier erwähnen? Weil erstens handelt es sich wie erwähnt um eine Institution,welche manche von uns noch aus der "Lehrzeit" sehr wohl kennen, zweitens handelt es sich bei dem Objekt um (siehe Epilog) einen ehemaligen Handwerkerbetrieb (wobei auch Kochen pures Handwerk ist) und drittens heißt die Jakobinerstraße 50 heute Knorrplatz 2 und befindet sich demnach genau in unserem Muster.

Anmerkung: Sämtliche Informationen stammen aus eigenen Recherchen in Archiven (auch eigenen) und damaligen Zeitungen,sowie den gewerblichen Anmeldungen aus dem damaligen Anmeldungsverzeichnis(Ämter vergessen nie!) und wurden hier in tagelanger Arbeit eruirt.

✒️CLM Núremberg

Erwähnenswert ist noch die Anzahl von "118 Hopfenhändlern" von denen sich allein 57 in und Umgebung Jakobsplatz/ . Josephsplatz befunden haben + 3 Lager in dieser Zeit in Nürnberg . Wird aber noch besser...

Übrigens:

Im Jahre 1876 erfand der oberfränkische Professor für Maschinenlehre an d.polytechnischen Schule (Vorläufer TU München) Carl Paul Gottfried von (seit 1897) Linde (1842-1934) die Kältemaschine , welches Eis zur Kühlung für Brauereien produzierte. Die bis zur damaligen Zeit ausgeschnittenen und zur Kühlung im Keller verwendeten Eisplatten fielen damals augenscheinlich komplett weg - Grund war im früheren Sinne ein Preisausschreiben bei dem es um eine effiziente Kühlanlage zur Auskristallisierung von Paraffin ging,(Grund der außerplanmäßigen Professur), danach weil August Deiglmayr von der Dreher Brauerei (Anton Dreher sen.1810-1863/Erfinder des Exportbiers) -nach Übernahme d.Schwechatbrauerei 1870 durch Anton Dreher jun.,1905 zur Anton Drehers Brauereien Aktiengesellschaft geworden - an Carl von Linde herantrat um eine Kühlanlage für deren Gärkeller in Triest bauen zu lassen ,da sie ebenfalls wie die meisten Brauereien aufgrund fehlender Kühlung in den Sommermonaten nur obergäriges Bier herstellen konnten.

Mithilfe seiner speziellen Kühltechnik (Das "Lindeverfahren" mit der Verflüssigung /Trennung von Gasen kam erst ab 1985) und der Finanzierung sowie Bereitstellung der Räumlichkeiten von Deiglmayr's Onkel Gabriel Sedlmayr von der Spaten Brauerei (welche bis auf 24.000 Tonnen Eisbedarf im Jahr kam,bei ca 15 Kreuzer pro Zentner,eine immense Ausgabe) nahm er das Projekt in Angriff - meldete am 17.Januar1873 das Patent an und konnte Dank der Produktion durch die Maschinenfabrik Augsburg

geg. 1837 als Maschinenwerkstätte in Nürnberg durch Johann Friedrich Klett - (die in Augsburg 1840 von Ludwig Sander (1790-1877) - 1873 MAN/ Maschinenbau Actiengesellschafft Nürnberg - 1898 Fusion beider mittlerweile den Namen geänderten Werke zur Vereinigten Maschinenfabrik Augsburg und Maschinengesellschaft Nürnberg - 1908 Umbenennung zu MAN /Maschinenwerke Augsburg Nürnberg .

- die Inbetriebnahme positiv am 20.Januar 1874 dem Patentamt präsentieren. Aufgrund einer Kühlmittelproblematik (erste Kältemaschine lief mit Dimethylether) ,der von 1873-1876 weiterentwickelte Apparat mit Ammoniak) wurde zzgl noch ein spezieller Kompressor erfunden welcher am 25.März 1876 beim bayrischen & im August 1877 beim Reichspatentamt mit der Nummer 1250 angemeldet wurde. Den ersten funktionstüchtigen Kompressor erhielt die Dreher Brauerei , welche schon im Jahre 1848 innovativ tätig war und als erste österreichische Brauerei eine Dampfmaschine zum Brauen einsetzte. Man sieht auch ohne Ingenieursdiplom kann man viel erreichen.

Übrigens in einer der Vorlesungen Lindes saß 1878 (Studiumsbeginn 1875) auch ein Mann ,dessen Vater Theodor (Lederwarenhersteller) mit der Tochter des Nürnberger Gürtlermeisters Strobel verheiratet war - 1880 mit der besten Arbeit seit Bestehen d. Königlich Bayerischen TU München abschloss - 1881 nach einjähriger Volontärstätigkeit wurde er Direktor der 1880 von Linde gegründeten Pariser Eisfabrik - meldete 1892 ein Patent für "Arbeitsverfahren und Ausführungsart für Verbrennungskraftmaschinen" , was er ein Jahr später erhielt - 1893 ein weiteres für die Modifikation des Carnot Prozesses - und mit der Entwicklung ab 1893 und "Fertigstellung" 1897 durch seine Erfindung (und Finanzierung Friedrich Krupps) selbst Ruhm erlangte: Rudolf Diesel (1858-1913)

Und nun zurück nach Nürnberg:

Als man eine solche Kälte Maschine in den Kellern von Nürnberg installieren wollte - dank eines Unternehmers ,stellte man fest das die Räumlichkeiten hierzu zu klein waren ,sowie auch die Abluft gewisse Probleme bereitet hätte.Der schon ausgeschlagene Raum wird heute noch von Querstreben/Stahlstützen gesichert. Ein weiteres Vorgehen der Bauarbeiten wurde ad acta gelegt, denn es hätte die Statik verändert - somit wären die Keller ihrer statischen Aufgabe nicht mehr gewachsen und einsturzgefährdet gewesen...aaabeeer untergäriges Bier wird in den Kellern, speziell jene unterhalb der Burg seit 1300 gelagert und gekühlt. Dies sicherte ein speziellen Eisraum ,wo man das aus See & Fluss gestochene Eis - im Gegensatz zu anderen Kühlkellern - ganzjährig durch die Sandsteinisolierung lagern konnte. Übrigens auch ein alter Trick war eine meist über Holz ausgekippte Flüssigkeit, an der sich bei entsprechender Temperatur Zapfen bildeten, welche sich dann für die Kühlung eigneten... allerdings eher im kleinen Rahmen.

✒️MM / CLM Núremberg

📸 Linde Group

Patent und weiterentwickelte Linde Kältemaschine von 1900

Auch wenn er als Ingenieur dank der Revolte am Polytechnikum Zürich nie ein Ingenieursdiplom besessen hat , mit Auszeichnungen wurde bei Carl von Linde dennoch nicht gespart :

- 1897 durch Prinzregent Luitpold mit dem Ritterkreuz des Verdienstordens der Bayerischen Krone.

- 1897 von der Universität Göttingen (Dr. phil. h. c.)

- 1902 von der TH Dresden (Dr.-Ing. E. h.)

- 1916 mit dem Werner-von-Siemens-Ring (höchste deutsche Auszeichnung für Persönlichkeiten, welche durch Leistung technische Wissenschaften wesentlich vorangebracht oder als Forschende neue Wege erschlossen haben)

- 1917 von der TG Wien (Dr. techn. h. c.)

- 1922 mit der Wilhelm-Exner-Medaille ausgezeichnet.(für herausragende Wissenschaftler und Forscher, welche die Wirtschaft direkt oder indirekt durch besondere wissenschaftliche Leistungen in hervorragender Weise gefördert haben) benannt nach dem Ingenieur und ehem. Präsidenten des österreichischen Gewerbevereins Wilhelm Exner(1840-1931)

📸 Stiftung Werner v. Siemens Ring

Was wäre wohl gewesen wäre Carl v.Linde 1865 auf Empfehlung seiner ehem. Lehrer Gustav Zeuner & Franz Reuleaux nicht erst nach Berlin (Ingenieur TZ Büro) und 1866 nach München (Leiter Konstruktionsbüro) gezogen wäre? Er würde wahrscheinlich noch in der Baumwollfabrik Kempten arbeiten- da er kurz vor dem Ingenieursdiplom wegen Zwangsexmatrikulation (seines 1861 begonnenen Studiums am Polytechnikum Zürich) durch Rektor Bolley (aufgrund eines Studentenaufstandes)- eine Lehre begann. Da er diese abgebrochen hat , verdanken wir ihm Heute im Endeffekt unser gekühltes Kühlschrankbierchen... allerdings Einstein hätte auch noch etwas in petto gehabt,sogar ohne Strom ✌🏼🥸

✒️MM / CLM Núremberg

Bis dahin sah es allerdings so aus

Beim Brauvorgang selbst ,ist man noch nicht auf das Kühlende etwas angewiesen,aber (explizit bei Untergärigem brauchen die Kulturhefen ca 9/10 °C zum vergären. Da diese niedrigen Temperaturen jedoch früher nur in der kühleren Jahreszeit) bei schneller Runterkühlung der heißen Würze (4-6 °C) der Gärkeller (4-9°C)/Lagerkeller (2/3 °C) sind auf konstant niedrige Temperaturen angewiesen. Und wer nicht über die urigen Gänge unterhalb des Tiergärtnertorplatzes usw verfügte,war eben auf "Kühltechnik" aus Eisblöcken angewiesen oder musste dunkles obergäriges Bier brauen.Das war auch der Grund warum früher Brauereien nur in Wintermonaten Bier produzieren durften bis das Verbot 1865 annulliert wurde. Sogar per Zug wurden für größere Brauereien mit genügend Hektoliterausstoß die Blöcke aus Bergregionen geliefert.

Trotz der Linde -Erfindung und den damit noch über 10Jahre vor 1900 auf dem Markt erhältlichen Anlagen, konnten einige -vor allem kleinere Brauereien -sich diese moderne Kühltechnik bis weit in die 20/30er Jahre des 20. Jahrhunderts nicht leisten und bedienten sich der herkömmlichen Methode: Eis aus den umliegenden Flüssen und Seen,auch bei den fränkischen Brauereien. Viele ländlich gelegene hatten eigene Weiher,wie z.B. die Neustädter Gegend,wie mir zugetragen wurde. Diese Eisblöcke wurden in den Bierkellern eingelagert,die aufgrund ihrer unterirdischen Lage,auch so schon dementsprechend kühl waren,so das die Blöcke meist bis in den Sommer hinein hielten und das Bier auf die Temperatur hielt, sodass keine Qualitätsminderung durch u.a. Bakterien/ Wärme befürchtet werden musste. Allerdings auch im Winter war ausreichende Lüftung notwendig.

Bei größeren Kellern oder übereinanderliegenden ,damit gleichmäßige Kühlung gewährleistet , Zuluftkühlung bei frostiger Außentemperatur (um Eis zu sparen) und Abluft sollte der Keller mit Außenluft belüftet werden, um den Eisverbrauch zu senken. im Winter Schimmelbildung zu verhindern und um das beim Gärprozess entstehende Kohlendioxid abzuführen. Vor ein paar hundert Jahren hatten die Brauer in Nürnberg allerdings noch ein paar andere Probleme außer der Kühlung. Da Wasser bzw Trinkwasserbrunnen ,bei nicht allzuweit entfernt installierten Latrinen/ Exkrementeabfuhr bei dem durchlässigen Sandstein nicht das Gelbe vom Ei war und daher damals schon lieber Bier als Wasser der Gesundheit wegen getrunken wurde,ist nicht nur einmal überliefert.

Leider gerieten aber manchmal auch,nicht nur die gewünschte Gerste ,auch von diesem Brunnenwasser genügend Stoffe (wenn auch durch Sandstein gefiltert) etc in den Sud ,welche allerdings durch den Brauvorgang mehr oder minder kompensiert wurden. Und gesünder als REINES Wasser.

Klirrend kalte Winter waren für viele ärmere Bürger ein Graus und auch eine Überlebensprüfung,für die Brauer und Eislieferanten allerdings immer ein Glücksfall,denn dies garantierte immer klares dickes Eis. Laut Erzählungen von den Großeltern (die haben widerum von ihren Eltern) waren im großen und ganzen die Winter sowieso damals strenger und wenn Ich an meine Kindheit denke,hatten wir selbst in der Stadt noch gewusst wie ein richtiger Winter aussieht, nicht dieser Dreitagematsch wie heutzutage.

Aber auch früher war es nicht nur mit dem Warten auf mehrere Tage Frost und Eisschneiden getan. Jeder der einen Pool besitzt/ besaß oder Freunde mit demselben hat(te), weiß das man diesen ständig von Laub etc säubern muss,den Kleinkram erledigt die Pumpe. Die Laub & Pumpenarbeit wurde früher komplett manuell von den Arbeitern der Eislieferanten erledigt und zwar noch vor dem Frost. Algen, Laub, Äste & Co wurden aus den Gewässern (mit Booten oder Flößen) gefischt um den Abnehmern "schmutzfreies" Eis zu verkaufen.

Damals profitierten auch Außen- Handwerker (Bau) davon, sofern keine Kernmannschaft vorhanden. Während auch heutzutage noch viele anhand schlechten Wetters zum sporadischen Nichtstun verdonnert werden, konnten diese zur damaligen Zeit beim "Eisschlagen" anheuern und hatten somit wenigstens für jeweils ca 2 Wochen (pro Auftrag) ein gesichertes Einkommen. Vielmals zogen spezielle Pferdefuhrwerke Risse/ Linien in die Eisfläche,welche dann herausgesägt ,gestückelt und mit speziellen Haken (ähnlich den Enterhaken) erst ans Ufer (meist auch mit Schlitten),dann auf die Pferdefuhrwerke gehieft wurden,.(später fuhr man diese auch mit Treckern) Meistens schlugen aber die Männer mit purer Muskelkraft Löcher in die Eisdecken geschlagen , sägten Linien in die Eisdecke und zerschlugen das Eis zu verlade & transportähigen Blöcken ,bevor diese dann in die Stadt oder jeweiligen Brauereikühlkellerstandorte, welche durch dickere Wände Außentemperaturimmum waren, brachte .

In den meisten Fällen verfügten die Brauereien aber über eigene Felsenkellern und gerade in Nürnbergs "Unterwelt" war die "Betriebstemperatur"schon ohne Eis ziemlich günstig für die Bierlagerung. Und gepasst hätte die damalige Maschine auch wegen der Größe nicht. Selbst heutzutage kühlen die Fässer noch ohne moderne Kühltechnik und das Bier (siehe Altstadthofbrauerei) schmeckt vorzüglich (vor allem das Rote)

Aber nicht nur Brauereiware wurde damit gekühlt, auch viele andere Lebensmittel,sowie Fleisch (Metzger). Und das dies nicht nur im kälteren Franken vorzüglich funktionierte ,sondern auch in wärmeren Gefilden funktioniert,davon wurde mir (CLM) genügend berichtet während meines 8 jährigen Süden Aufenthaltes. Selbst in Mallorca wurde von den Stauseen oder speziellen Behältnissen am Puig Major das Eis in spezielle Kühlkammern unterhalb von Läden oder Fincas gebracht um bei warmen Temperaturen,die Haltbarkeit der Lebensmittel zu verlängern.

Und ich habe dies selbst getestet. Auch bei Tagestemperaturen von 30 Grad und mehr,waren die Keller -meist mit geringer Deckenhöhe- "ziemlich schattig". Auch direkt in den Bergen im Süden, kühlte es nachts manchmal so ab,das man im Sommer den Kamin anheizen musste um nicht alles Klamm werden zu lassen.

Zurück nach good old Franconia: Gasthäuser verfügten früher sehr oft schon über mit Eis befüllbare Kühlschränke , welche meist von Zulieferern gebracht und in den eigenen kleineren Kühlkellern aufbewahrt wurden. Übrigens in Amerika gab's dies in privaten Haushalten,wo praktisch die Eislieferanten (wie die Milchmänner) ständig für Nachschub sorgten.

Es funktionierte so : Mit Schlagwerkzeug wurde ähnlich einem "Rüttler" beim betonieren ,das Eis verdichtet und auf Holzgeflecht geschichtet,wo das schmelzende aber dennoch kalte Eis/Wasser über spezielle Abflüsse in die Bierkeller zur Kühlung lief. Ähnlich der Fußbodenheizung bei den alten Römern,nur andersherum 😂👍🏼

Wie einige ältere Semester in den Bergen berichteten (Mittenwald, Partenkirchen, Tirol) gab es noch andere Kühlmethoden,gerade auf den Almen (Obwohl ich hier auch mehrere Winter verbracht habe und mich frage,warum man in hohen Lagen überhaupt das Zeug nicht komplett vor der Hütte lagert 😂) haben wir hier mit einem Warmluftgebläse und Sprühwasser Eis erzeugt,so als Retrotest. Normal baute man ein Holzgerippe über dem Kühllager/Keller , welches bei kalter bis frostiger Witterung Wasser bespritzt wurde,bis sich durch den frostigen Wind immer wieder Eiszapfen bildeten. Diese wurden wie Maiskolben abgeerntet und in das Lager oder Keller gebracht. Anschließend verschlossen, damit kein warmes Lüftchen die Kühlung störte.nach wieder verschlossen. Wie das allerdings OHNE unser modernes Gebläse stattfand,war schwer vorzustellen,vor allem ob des Aufwands.

✒️MM / CLM Núremberg

.

.

.

.

Wer mal

nicht nur beim Brauen zusehen - sondern auch mitmachen möchte - beginnemd mit Brauereiführung zwecks Infos/Grundwissen über Rohstoffe & Brauvorgänge zzgl Brauprozess: schroten, maischen, läutern, kochen, austrebern, Würze anstellen - aus erster Hand vom Braumeister selbst der sollte unbedingt hier mal

nicht nur beim Brauen zusehen,sondern auch (und natürlich etwas Zeit hat) mitmachen möchte -beginnend mit Brauereiführung der kleinsten Brauerei im Frankenland,zwecks Infos/Grundwissen über Rohstoffe & Brauvorgängen zzgl.Brauprozess: schroten•maischen•läutern•kochen•austrebern• Würze anstellen- dies aus erster Hand vom Baumeister,dann mal die Seite besuchen:

🌐www.brauerei-nikl.de

Gute Laune und paar Tage Urlaub inkludiert mit gutem fränkischen Essen & Bier + Wissen und Erfahrungen hat man nicht alle Tage . Übrigens ,schon beim Mälzen gäbe es theoretisch schon was zu futtern,allerdings erst später für die Hefekulturen,damit diese den Alkohol bilden. Und zwar den Malzzucker,welcher beim Mälzprozess entsteht.

✒️MM / CLM Núremberg

Aber auch in Nürnberg selbst gibt's noch die letzte Bastion welche

a Gouds Seidla braut und die is ned amoool su weid wech (auch die Gartenwirtschaft am Ende dieser Seite beachten) und ganz kloar: Schanzenbräu: Die bietet nämlich ebenso Brauereiführungen mit Verkostung an. Schaut's einfach amoool auf die Seit'n:

🌐www.schanzenbraeu.de/news/events

Ansuundsn,wäi gsachd däi Wirtschaft in Gostnhuuuf is theoretisch glei um die Eck'n:

🌐www.schanzenbraeu.de/schankwirtschaft/

Servusla

✒️MM / CLM Núremberg

© Altstadtfreunde Nbg

Hopfenmarkt 1909 Nürnberg . Hopfen Comissionsgeschäft Franz Ledermann,Edmund Heideheim. Man beachte den Wappendreipass im Hintergrund.

© Altstadtfreunde Nbg

Leopold Mayer Bass-Nachf. Hopfenhandlung (Färberstraße) im Jahre 1913.

"Schützenbier"

Kurzlebige Bezeichnung - evtl. nur 1690 verwendet. Zu besagtem Jahrgang jedenfalls wurde vier Wirten ihr schlechtes Bier in Teilen in die Pegnitz geschüttet. Den restlichen Teil, welchen man ihnen aus Gnade

ließ, mußten sie um nur 3 Pfennig die Maß ausschenken. Deshalb gab es einen so immensen Andrang, daß "Schützen"(Polizisten) zur Verkehrsregelung ,sowie Verhinderung von Ausschreitungen vor jene Wirtshäuser gestellt werden mußten. Heute bei jeder Kirchweih Gang & Gebe,nur an den privaten Sicherheitssektor vergeben.

"DAS GRÜNE GOLD"

Wemma scho beim Thema sind,dann glei nu a bissala bebilderte Gschichte zum Hopfen. Denn 1900 rum gab es 364 Hopfenhandlungen und 160 Hopfendarren ,somit wurde die fränkische Metropole zum bedeutensten Handelsplatz für Hopfen, bis Billigimporte das Geschehen ablösten.

Was macht den Hopfen fürs Bierbrauen so interessant und was ist drin : Alpha-Säuren (Bitterstoffe) bis 20% durch Isomerisierung während des Kochvorgangs in Iso Alpha Säuren umgewandelt und geben dem Bier seinen bitteren Geschmack. Jedoch "Kochzeit" von knapp einer Stunde beachten, sonst amortisieren sie sich wieder ,bzw wird die Zeit der Hopfenzugabe mit dem Bittergehalt manipuliert. Je früher desdo mehr Bitterstoffe befinden sich im Bier - ätherische Öle des Hopfens (bis 4%) Hopfen (Lupulin,bzw die sich bildenden Lupolindrüsen an der Spindel in der Hopfendoldenmitte = Hopfenöle & Hopfenharz) Bei der sogenannten Kalthopfung (also nach dem Kochvorgang) zugegebenes Hopfenaroma , bleiben (durch wenigser Verdampfung) mehr ätherische Öle und mehr Aromen,die je nach Sorte und Zugabe variieren, erhalten.

Der Hopfen diente in früheren Jahren übrigens auch als Abführ-&Beruhigungsmittel (wer zuviel Seidla erwischt hat, weiß es 😂) bevor es anhand der antibakteriellen Wirkung durch Zugabe des Hopfens dem Wasser vorgezogen als Getränke zu Speisen oder als reine "Speise" oder Nahrung (speziell bei Mönchen während der Fastenzeit) benutzt wurde. Das Bier wie man es vor tausend Jahren kannte,hatte nämlich noch nichts mit dem Produkt zu tun wie wir es seit dem frühen Mittelalter oder der Neuzeit danach kannten. Allerlei "Kraut" wurde hinzugefügt,was anhand der leicht pathogenen Wirkung auch etliche Nachteile für den Konsumenten hatte. Aber durch gewisse antike Funde ist auch nachzuweisen das Bier bereits ein Getränk der alten Germanen gewesen ist und sogar im alten Ägypten getrunken wurde. Man spricht von Biertrunk sogar schon von ca 7000 Jahren.

Allerdings wurde zu Gerste und Malz und Nilwasser,kein Hopfen beigesetzt. Auch der Alkoholgehalt,war nicht derjenige wie man ihn heutzutage kennt. Aber auch in Nürnberg wurde am Anfang nur mit Gerste gebraut,da selbst wenn man wollte,alle anderen Getreidesorten (wie Weizen & Roggen) der reinen Nahrung wie z.B. dem Brotbacken zugeschrieben wurden. Dies wurde sogar gesetzlich geregelt.Und es dauerte weitere paar hundert Jahre bis Louis Pasteur und Emil Christian Hansen mit Hefe werkelten. Und erst viel später endteckt man die Experimentierfreudigkeit mit den Hopfenharz,welcher für Schaum und Haltbarkeit eine große Rolle spielt.

Übrigens der Hopfen , welcher eine Lebensdauer von 20 Jahren erreichen kann, kann ebenfalls bei ausreichend gewässeren Böden über zwanzig Zentimeter am Tag wachsen und an den Stangen bis acht Meter hoch werden. Allerdings ist die mittlerweile allseits so beliebte Diversität beim Hopfen nicht erwünscht, denn männliche Dolden werden ausgemustert und nur den Weiblichen ist es erlaubt auf diese maximale Höhe zu wachsen. WARUM? Nun der Befruchtungs/Bestäubungs/Fortpflanzungsprozess wird damit vermieden,denn sonst wäre der Hopfen als Brauprodukt im wahrsten Sinne Unbrau(ch)bar 😁

Teil einer Hopfenpresse , hergestellt in der ältesten Nürnberger Maschinenfabrik bei Johann Wilhelm Späth. Die Presse bzw Anlage am ursprünglichen Ort ging über mehrere Etagen und wurde von einem 380V Elektromotor angetrieben.

Aber Haltbarkeit war nicht nur mit Kühlung garantiert sondern auch mit "teuflischem" Zeugs,dem Schwefel Damit diese schicken grün glänzenden Dolden im oberen Bild auch nach längerer Zeit genauso aussahen,hat man ihn geschwefelt. Wer einmal mit Lebensmitteln und Schwefel gearbeitet hat, weiß das man damit nicht unbedingt zum Freund der Nachbarn wird,denn der etwas beißende Geruch ist nicht jedermanns Sache. Zwar lange verboten, speziell in Bayern,doch bei uns in Mittelfranken wurde 1858 das Schwefelverbot aufgehoben und der Weg das Nürnberg zum "Hopfen-Global-Player" wurde, war geebnet .Nürnberg wurde zum Umschlagplatz für Hopfen aus dem angrenzenden Spalt, Hersbruck, Hallertau & Co. Ende des 1.WK waren es allerdings nur noch etwas um die 250 Händler und überschattet mit der Enteignung von 120 jüdischen Hopfenhändlern in der nationalsozialistischen Periode von insgesamt zu der Zeit noch 270 Verbliebenen, schrumpfte somit nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Konkurrenz,da jüdische Händler in Deutschland ja nicht mehr am Geschäftsleben teilhaben durften.

📸© Altstadtfreunde Nbg

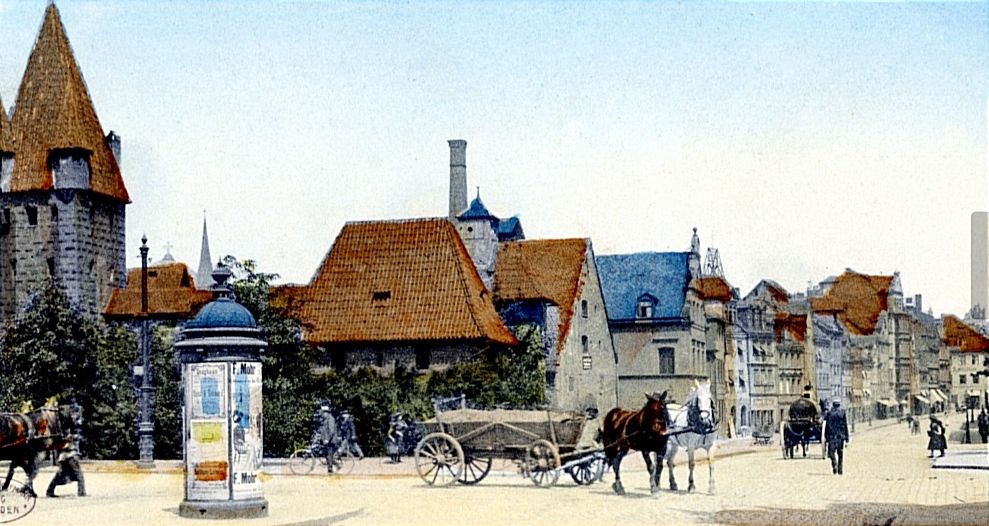

1 PS Hopfencabrio / Nürnberg Kornmarkt

Postkarte Verl.d. Ebner'schen Buchhandlung Nbg 1897

Hopfenmarkt 1897

Nichtsdesdotrotz ist heutzutage eine Firma aus dem Hopfenhandelsumschlagplatz Nürnberg immer noch Global Player ,ein Unternehmen welches damals schon einen "Namen" hatte und zwar jenes des Johann & Georg Barth ,welches Heute Barth Haas GmbH & Co. KG heißt (vorh.Joh. Barth & Sohn GmbH & Co.KG) und in der Freiligrath Straße 7-9 in 90482 Nbg ,direkt beim S-Bahnhof Mögeldorf, ansässig ist. Mit einem Weltmarktanteil von 30% (Hopfen) kann man ruhig von einem Global Player sprechen und macht einen als Franken und speziell Nürnberger stolz, das solche Traditionsbetriebe nicht nur überlebt sondern mächtig expandiert haben und somit dem Namen Nürnberg zum Hopfen zusätzlich Würze geben 😁👍🏼

Das dies zwar aus heutiger Sicht von einigen immer gern geneidet wird,wenn Erfolg vorhanden ist,aber durch all die zwei Jahrhunderte alles andere als ein Zuckerschlecken war, wird dabei immer ganz vergessen. All die Strapazen, Blut - Schweiß und Tränen - die Entbehrungen (auch die fern der Heimat jahrelang) sowie der harte Alltag zur damaligen Zeit,sowie all die Mühe der Kontakte zu den weltweiten Anbaugebieten ,die Einarbeitung und Fortbildung auf den Hopfenfeldern bis ins weit entfernte Tasmanien, was u.a. auch die Einfuhr verschiedenster Sorten in neueren Jahren garantierte ,kann man sich in der modernen Wohlstandsgesellschaft mit all dem Work Life Balance und Café to Go fürs Sofa daheim,ja eh nicht mehr vorstellen.

Also steigen wir kurz un unsere imaginäre Zeitmaschine ,düsen mal in die Ausläufer des 18. Jahrhunderts und halten auf einer kleinen Lichtung in direkter Nähe zu einem Planwagen an. Dort sehen wir einen Mann der mit diesen Wagen gerade in Nürnbergs Umgebung ,Kleinstbrauereien beliefert. Dieser Mann ist kein geringerer als der Hopfenhändler & "Urgründer" Georg Barth , doch noch ahnt er nichts das seine Nachfahren Brauereien auf der ganzen Welt beliefern werden . So kurz ein Bierchen und dann drücken wir den Hebel der Zeitmaschine nach vorne und verlassen das Jahr 1795 - 1858 Verlagerung des Unternehmens nach Nürnberg hinein - 1868 gehen die ersten Hopfenlieferungen nach New York - wir drücken den Hebel nochmal nach vorn - 1959 Anbau der neuen Sorte Northern Brewer auf dem eigenen Hopfenanbaugebiet Barthhof und Beginn einer zukünftigen Hopfenvielfalt in den 1960/70er Jahren durch Bau von Werken für Hopfenveredelungspeodukte im Heimatland , sowie, Frankreich,England & Amerika - 1961 Gründung John Barth, Inc. USA - 1977 Übernahme von US-Händler John Haas in Yakima Washington durch Barth & Sohn. Es entsteht die Barth-Haas-Group - Erwerb von australischen Anbaugebieten - 1998 Errichtung einer Forschungsbrauerei und HEUTE Campus mit Konzeptbrauerei,Labor(z.B.Messen der Stammwürze,Alc-Gehalt,ph-Wert )& Sensorikstudio.

✒️ CLM

Wer auf den Geschmack gekommen ist, über die 96 verschiedenen Hopfensorten von Deutschland bis ins entfernte Australien auf der einen und der USA auf der anderen Seite etwas mehr erfahren möchte , und zwar vom Profi direkt dem sei diese Website wärmstens empfohlen:

BarthHaas

Freiligrathstraße 7-9

90482 Nürnberg

🌐www.barthhaas.com

Stahlstich 1847 © Johann Georg Wolff -Dr.Friedrich Mayer

Korngebäude/spätere Hopfenhalle Kornmarkt

Das Darren

Aber nicht nur Bodenbeschaffenheit, Sorte oder Brauprozess sind entscheidend. Denn noch vor der Kühlung muss noch etwas wichtiges berücksichtigt werden,damit alles andere auch Sinn macht. Nicht mehrfacher Reinigung (Reben, Blätter, Schmutz) werden die Dolden entweder über produzierter Hitze oder der entsprechenden Lagerscheune so lange "gedarrt" ,bis sich nur noch knapp 10% Wassergehalt von den ursprünglichen 75-85% in ihnen befindet. In wärmeren Gefilden geschah dies auch auf speziellen Gittern oder Vorrichtungen direkt unter der Sonne,oder in speziellen Turmähnlichen Gebäuden oder Scheunen. Wir hatten in Spanien so unsere Sobrasada (Paprikawurst) getrocknet indem sie fast unter der Kuppel an Schnüren nach unten baumelte. Und trotz abhandener deutscher bürokratischer Vorschriften mittlerweile 22 Jahre überlebt. Wow. Diejenigen welchen wenn woanders (Chemiezusätze, Pestizide,Massentierhaltung etc) so kritisch wären, wäre vielen - u.a.den Tieren und der menschlichen Gesundheit - mehr geholfen.

Doch zurück zum Bier. Aber nicht nur Hopfen wurde so getrocknet,auch im Mittelalter (ich sage immer früher) wurde dies mit Malz, Gerste und vielen anderen Getreidesorten,sowie Obst und gewissen Lebensmitteln gemacht. Oder aber unter Rauch (wie auch einzeln heutzutage noch) produktfertig geräuchert. Denn Getreide & Co sind unter 14% Feuchtigkeitsgehalt nicht besonders lagerbar und beginnen mit Fäulnis usw als Danksagung. Gerste kam erstmal ins Wasser zum quellen und keimen ,wobei meistens -auch heute noch - spezielle Keinvorrichtungen gebaut wurden, bevor zum richtigen Zeitpunkt ihr Keimprozess zum Darren/Trocknen abgebrochen wird. Noch etwas trockener,sogar heißer wirds beim späteren Röstvorgang ,um das sogenannte Malz zu erhalten. Die Art der Röstung bzw der Hitzegrad , trägt übrigens später auch erheblich zur Farbgebung,sowie auch Aromatisierung des Bieres bei.

✒️ CLM

Wie machte man hier in der Scheune Braumalz?

Um Braumalz zu erhalten, mussten folgende Arbeiten hier im Stadel durchgeführt werden:(Übrigens Stadel war im Fränkischen ankStadwUbd

1) Die Gerste wurde in hölzernen Bottichen auf der nördlichenErdgeschosshälfte eingeweicht und kam von dort auf den Ziegelestrich im Flachkeller (südlicher Kellerraum) um zu keimen.

2) Anschließend wurde das sogenannte Grünmalz auf die Schwelke (3. Dachgeschoss) gebracht, um ihm mittels Querlüftung das Wasser zu entziehen und um den Keimungsprozess zum Stillstand zu bringen.

3) Von hieraus wurde das Grünmalz auf die Darre (2. Dachgeschoss) verbracht. Heiße Luft durchströmte hier das Malz, um es zu trocknen (darren). Die heiße Luft kam aus dem 1. Dachgeschoss, hier wurde Buchenholz in Metallwannen

verbrannt. Um die Temperatur lange im Dach halten zu können,baute man vom First bis zum Fußpunkt im 3. Dachgeschoss zur Abdichtung Strohlehmwickel in die Sparrenfelder ein. Im 1. und 2. Dachgeschoss erfolgte der Einbau der Strohlehmwickel in die Stuhlkonstruktion. Das gesamte Dach war somit zu den Dachziegeln hin abgedichtet. Darüber hinaus verzögerten die

Strohlehmwickel die Ausbreitung eines eventuellen Brandes.

✒️ Altstadtfreunde Nürnberg

📸© Altstadtfreunde Nbg

Nürnberg Johannesgasse N°55/57/59 & 61 Preßhefehandlung Joh.Heinrich Jörg und Hotel Reichshof.Preßhefe wird beim Brennen & Bierbrauen als Nebenprodukt gewonnen.

Zurück zur Anfangs Historie

Im Gegensatz zu den früheren Zeiten wo der Hopfen noch geschwefelt werden musste, fand man im Laufe der Zeit viel anderes zur Haltbarkeitsverlängerung : Verpackungstypen speziell für längere Lieferwege, aber auch Züchtung von neuen Hopfensorten, welche zuhauf in den sogenannten Craft Bieren Verwendung fanden und gegen die damaligen Befürchtungen wie Pilzbefall, Hitze, Fäulnis & Co beständig waren. Doch was nützt die Haltbarkeit oder Immunität,wenn die Nachfrage nach dem großen Craft Bier Modehype immer weiter stagniert? Lustig nur als man damals über das Bananenweizen in den Bars lachte und zwei Jahrzehnte später bringt man Biere mit allem möglichen Duft & Geschmackszutaten auf den Markt,nur weil man plötzlich damit hip erscheint und den alten Brautraditionsgeschmäckern eins auszuwischen vermag. Soll heißen,das was jahrhundertelang als Geschmackvoll galt , versuchte man plötzlich zu madig machen ,da zu erzkonventionell , bürgerlich und genügend sprangen auf den Hype-Schnellzug mit auf.

Abeeeeeeer,der Franke ist da etwas eigenartig wenn es um solche Veränderungen geht,denn a Schäufele soll nicht nach Kirsch-Mango schmecken, sondern nach saftiger Schulter mit ner Krusten drauf und die Knidla dazu ned nach Caramel-Hibiskus sondern nach zerdaaaadschde Bodaggn,denn beim eintunken in die Bratensauce,kommt des sonst ned wirklich gut.

Aber unabhängig von den ganzen Geschmacksmischungen oder Verzerrungen des reinen Biergeschmacks ,wie schaut's denn nun bei den verschiedenen "Flavors" im reinen Anbau aus. Heißt Hopfensorten die ein jahrzehntelanges Studieren - nicht nur der Umwelteinflüsse auf Zähigkeit oder Pilzimmunität - sondern auch die feinen Nuancen leicht durchgehen lässt - voraussetzte.

Hier blockt man seltsamerweise schon beim reinen Informationsgehalt. Neuigkeiten sind nicht erwünscht, obwohl die feinen Unterschiede, welche ja wirklich schon fast ein separates Studium vorraussetzen wenn man sich damit einmal beschäftigt,doch tatsächlich etwas neuen Schwung in das alte "Bier Establishment" bringen könnten.

Die Anbauer jedoch saßen zumeist auf diesem Hopfen fest. Zu Craft Bier Hype Zeiten ein guter Absatz,jedoch nach Abklang,fehlte die Abnahme von vielen kleinen,bzw. Kleinstbetrieben, welche sich zumeist gar nicht mehr am Markt halten konnten ,sowie das Interesse von den großen Brauereien ,neben Konventionellem, andere Sorten zu verwenden. Ich habe das oft erlebt. Führt man auf den Terrassen am Tiergärtnertorplatz,

Handwerkerhof oder noch schlimmer in fränkischen Biergärten ein Gespräch über Bier ,wird immer nur der "alte typische Hopfen" erwähnt ohne meistens zu wissen WAS und WELCHER dies eigentlich ist.

Erwähnt man dann Nuancen wie zum Beispiel Thymian-Zitronengras-Liebstöckel-Kamillenblüte-Tonkabohne schauen einem die Leute an ,als wenn man Teebeutel verkaufen wollen. Und trotz das manche gerne Gin oder Whisky trinken, erwähnt man dann noch Barique-Wacholder-Leder-Karamell oder gar Orange-Maracuja und sogar die heimische Erdbeere ist ganz der Ofen aus und man wird angesehen als ob man denen gerade einen Bausparvertrag aufdrängen wollte . Das dies aber alles Nuancen aus fränkischem Hopfen, bzw Gewinnung durch Züchtung aus der Alphasorte ist,das interessiert plötzlich niemand mehr.

Und erwähnt man Herkules,sagen die meisten: Jup,so'n Mofa hatte ich oooch mal 🤣👍🏼

Und hätte man dem Craft Bier anstatt einem gewissen Yuppie- oder Hipster Immage,den des hart arbeitenden Kleinsthandwerksbierbrauers von Anfang an gegeben,so denke Ich hätten sich auch viele der älteren Generation, damit vertraut oder auseinandergesetzt und die Anerkennung egal welches 'Flavours" wäre diesbezüglich hinfällig.Leider setzten die Kleinstbetriebe aber auf ersteres Immage und die Großen verwenden sicherlich auch neuere Züchtigungen,nur nicht sooo präsentiert,das Ihnen die Kundschaft abhanden geht. Schade,denn ein Markt der kleinen Handwerksbrauereien wäre durchaus vorhanden und von mir und dem Rest des Teams wünschen wir Denjenigen, welche an alter Tradition und Handwerk festhalten und dies mit neueren Sorten auch viel Glück.

Zu erwähnen sei noch das das Bierwirtschaften früher gerade in Nürnberg nicht üblich waren, dafür wie bereits im Mittelalter bekannt , Weinwirtschaften.

Erst ab Mitte des 16. Jahrhunderts wurden diese mehr und mehr eingeführt. Allerdings erhält man heutzutage das Schrankrecht durchs Amt und dies auch nur trotz vielleicht ewig langer Tätigkeit in der Gastronomie,wenn den Ämtern dein Leumund gefällt. Damals erhielt jeder Bürger das Recht, allerdings vom Brauer selbst,wenn auch nur Saison begrenzt. Gekennzeichnet wurden sie damals auch in zwei der stadtbekannten Farben je nach ausgeschenktem Bier ( Rot oder Weißbier) mit einer Tafel. Vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff Täfeleinswirtschaften,wie man diese Schenken nannte.

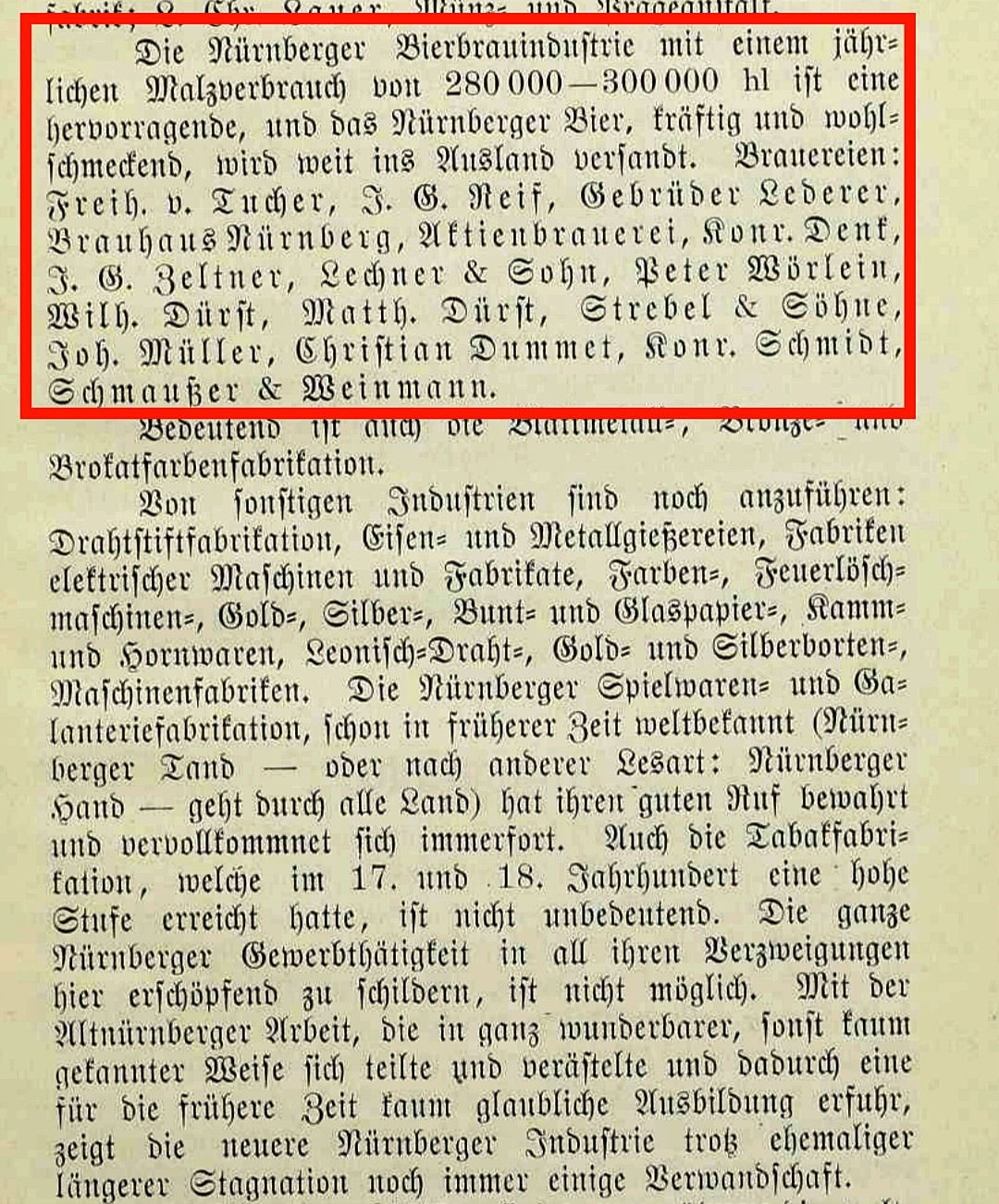

aus Führer durch Nürnberg, herausgegeben vom Magistrat der Stadt Nürnberg 1896 / Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg Free Licence

✒️ CLM

Übrigens:

wemma amoool auf die Kaddn schaua doud,gibbds gnouch Fränggische Brauereien ringsum,dou brauchd mer sich ned des Billichbier aus der Dosn vom Subbamaggd eischmeißn !

Einfach mal bissala schau'n und man kann Ausflüge ja mit dem jeweiligen Orts/Brauerei/Gaststättenbesuch verbinden. Die heimischen Brauer und die heimische Gastronomie wird's freuen und in ihrem Handeln ,feine Brau & kulinarische Kunst auszuüben, bestätigen. Denn als kleine Brauerei ist es auf dem Markt gegen Großkonzerne (die auch gern einheimisches Bier unter ihre Fuchtel reißen) ein Kampf gegen Windmühlen . Schaut's einfach mal selber :

🌐www.brauereiatlas.de

Kurzen Abstecher in die Gegenwart

Wir laufen kurz vor zur Feuerwache, grüßen die am Fenster immer einsatzbereiten Feuerwehrler ,werfen nen knappen Blick zur Jacobskirche ...

...gedenken der "Armen" an der Kirche (Ironie)...

...staunen über den von uns ehemals angepriesenen Platz "Essbare Stadt" ,welcher ausgetrocknet - ungepflegt und mit Kippen & anderem Müll garniert ist...

... und löschen passend zum vorherigen Bericht unseren Durst in einer schön dekorierten Location,welche auch Gegenstand der Rallye der Altstadtfreunde war - Der WEISSBIER HEX in der Jakobstraße 17 / 90402 Nürnberg...und wie Ihr merkt,wir bleiben beim Thema Bier 🍻 auch wenn's bissl von außerhalb kommt.

WeissbierHex

Jakobstraße 17/ 90402 Nürnberg

Kleine Brauereihistorie

Obwohl schon länger existent,kamen wir das erste Mal durch Zufall in den Genuss auf der Terrasse dieser schnuckeligen Location verweilend um das gute Kuchlbauer Weissbier aus Abensberg zu genießen. Nicht zu verwechseln ist dies mit Abenberg oder gar Absberg wo einer der berühmtesten aus altfränkischen Adelsgeschlecht Raubritter Thomas von Absberg (1477-1531) herkam ,sondern das zwischen Neuburg a.d.Donau & Kehlheim liegende.

Es gab zwar schon 1300 die dort ansässige Stammbrauerei , aber die von der wir hier reden und dessen Familie 1903 die Brauerei übernahm kann auch mit stattlichen Zahlen aufwarten - nämlich Betrieb in der 9.ten Generation. Erste Erwähnung der Brauerei stammt aus dem Jahre 1499 , aber zum Namen kam sie erst 1751 als der damalige Besitzer Joseph Amann als Kuchlpaur die bischöfliche Küche des Hochstifts an der Porta Praetoria mit Lebensmitteln belieferte ,welche zur damaligen Zeit noch als Hof betrieben wurde.

1. Juli 1902 erwarb Joseph Krieger das Anwesen - 25. Februar 1904 Übergabe an seine Tochter & Bräutigam Michael Salleck - Hochzeit am 5. April 1904 und Übergang v. Brauerei,Gast&Gutshof+ Landwirtschaft in den Besitz der Familie Salleck - 13. Juli 1904 Brand des Brauereigebäudes bis auf die Grundmauern - Wiederaufbau durch Ehepaar Salleck mit Unterstützung des Regensburger Architekten Joseph Koch(1873-1934) ,welcher sich unter anderem als Architekt des Velodroms sowie zahlreicher Gebäude,auch das am Kornmarkt (in Regensburg) verantwortlich zeigte.

1920 Verlegung des Anwesens aus platzorganisatorischen Gründen - Übernahme der Geschäftsführung durch Leonhard Salleck - nach zehnjährigem Vorgespräch 1999 Errichtung des neuen Wahrzeichens der Brauerei,den Bierkunstturm nach Entwurf Friedrich Stowassers (1928-2000) ,der leider während der Bauphase dahinschied. Besser bekannt auch unter dem Namen Friedensreich Hundertwasser ,der als Gegner jeglicher sterilen Architektur bekannt war und sich in seinen speziellen Ausführungen und Widerwillen gegen allzu gerade Linien sogar selbst zum Architekturdoktor.

2011 Umbau der Talervilla anrainend der Brauerei zum Kunsthaus-2014 ,da der Baustil Hundertwasser nachempfunden,befindet sich seit 2014 dort auch eine latente Ausstellung d. Grafiken. Im selben Jahr trat Salleks Sohn Jacob Horsch der Geschäftsführung bei. Wer es also versäumt hat die frühere Speiselocation auf dem Dampfer zu besuchen,dem sei einmal ein Ausflug in die Kuchlbauer - Brauerei empfohlen oder im Sinne eines Ausflugs zum Gillamoos (Historischer Markt seit 1313, alljährlich am ersten Sonntag im September+vorausgehendem Do&Fr) mit Verköstigung des nur dort im Weissbierstadl erhältlichen Gillamoos-Bieres,welches Monate zuvor angesetzt wird.

✒️ CLM

Hotel Pfälzer Hof

Am Gräslein 10 / 90402 Nürnberg

Unscheinbar in einer kleinen Seitengasse,aber dennoch zentral gelegen zur Innenstadt mit U-Bahn Anbindung (Opernhaus 4 Minuten) liegt das kleine Hotel Garni "Pfälzer Hof". Wer ein günstiges Zimmer inklusive Frühstück sucht,der ist hier gut beraten. Auch das Parken ist bei einem Kurz/Geschäftlichen Aufenthalt mit einem ca 50m davor liegenden Parkhaus nicht der Weltuntergang für die Geldbörse.

Bilder aus alten Tagen. Neu erbaut von Willy Paulus & Familie im Jahre 1929 . Wunderschönen Außenansicht, sowie Restaurationszimmer des schnuckeligen Hotel Garni.

"Das bretterne Meer"

hieß schon Mitte des 17. Jahrhunderts (Wirtsbuch) der Gasthof zum Weißen Schwan am Färbersbrücklein (N° 18 & 211) Am Wirtshausschild befand sich ein Brett mit dem Gemälde eines auf dem

Wasser schwimmenden Schwans.

Wir schlendern weiter

rüber zum Kornmarkt ,am Germanischen Nationalmuseum vorbei und außerhalb der Wehrmauer entlang Richtung Plärrer, Der Besuch des Germanischen Nationalmuseum's (meistens am Schönsten wenn das Wetter nicht so toll ist) rentiert sich übrigens für Jede(n) Nämberch Besucher. Dort ist neben vielen tollen Ausstellungsstücken auch der Behaimsche Globus zu sehen, welcher ja seit Mai '23 zum Weltdokumentenerbe gehört.

Centrale Feuerwehrwache Nürnberg Kornmarkt vor 1903,hier bei einer Übung ,erst viel später bekam die Feuerwehr mit Wache Nürnberg Ost als Erster(1912),nach und nach mit Verbrenner motorisierte Einsatzfahrzeuge. (Siehe auch Nürnberg 8)

Die Straße der Menschenrechte.

Theorie in Druck und Praxis sprechen jedoch meist eine andere Sprache. Da hilft auch der gute Sprachbaum nicht viel.

Stolz,die Mauern an der Kartäusergasse bis hinunter zum nicht mehr vorhandenen Färbertor. Der Schacht an der Außenseite war übrigens für die wachhabende Mannschaft die Latrine. Niedrigrangige Soldaten oder Bedienstete waren es übrigens auch , welche auf Burgen/Festungen dafür verantwortlich waren, Wassereimer zu den Schächten zu befördern um dort die Abfälle durch den vertikalen Schacht im wahrsten Sinne des Wortes, hinunter zu spülen. Früher nannte man diese Entsorgungstechnologie im Übrigen auch Garderobe...nein kein Witz.Garderoben(dem Französischen entlehnt)was diesbez übersetzt „die Robe bewachen“ bedeutet, entstand aus der Praxis, alte Kleidung in den Schacht zu hängen, um Flöhe mithilfe des Ammoniaks im Urin abzutöten. Gelegentlich versuchten mutige Ritter heimliche Angriffe, indem sie (natürlich bei Burgen, nicht an Stadtmauern) durch den mit der Garderobe verbundenen Schacht emporstiegen. Auch wenn man im Mittelalter/Übergang Neuzeit weder auf Burgen oder Städten viel davon mitbekam oder davon hörte,aber sogar die erste moderne Spültoilette wurde 1596 erfunden und zwar von von Sir John Harrington. Diese verfügte bereits über einen Wassertank & Spülventil. Gewidmet war sie seiner Patin, Königin Elizabeth I. Tja,mal etwas anderes wie ein Diamantcollier. Desweiteren starben im Laufe der Geschichte nicht nur Persönlichkeiten aus Kunst & Philosophie, sondern auch viele Herzöge und Könige auf diesem seltsamen "Thron", jedoch gehen wir jetzt nicht näher darauf ein. 🤣🤣🤣

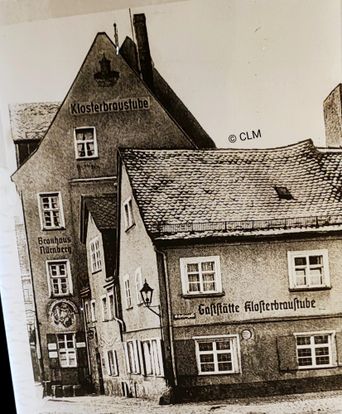

Ebenfalls ein Gastronomierelikt vergangener Tage. Zu früheren Zeiten eine "Institution".Gebaut von der Brauerei im Jahre 1949 auf zerstörtem (WKII) Areal,durch eine Verpflichtungsvereinbarung mit der Stadt, welche mal wieder 'keine Mühen scheute,sich NICHT an den Kosten zu beteiligen' : Das "Tucherbräustüberl" am Kartäusertor gegenüber des Opernhauses.

•• Übrigens eines von 4 Zwingerwirtschaften,die anderen 3: Marientorzwinger(Wiederaufbau vakant) - Krakauer Haus/Tratzenzwinger(in Betrieb) - Ludwigstorzwinger(teilzerstört,nicht wieder aufgebaut) ••

Seit 2012 - und das tut einem Nürnberger halt schon in der Seele weh - wenn ehemalige Reataurationen, welche man als Jugendlicher noch kannte, einfach so 'brach liegen gelassen werden '

Vielmals sollte es als Gastronomiebetrieb erneuert oder besser gesagt reanimiert werden,aber ....Geld? Andere Prioritäten?

Doch jetzt man höre und staune unter neuer Führung und dies wird zum Aushänger :

Altbewährtes & Bekanntes aus dem fränkischen Topf aufleben lassen

und trotzdem offen für Neuinterpretationen sein.

Eben eine Kultivierung, statt einer Reformierung der fränkischen

Wirtshauskultur. Unter diesem Motto steht unser Konzept.

Wirtshaus Tucher Bräu am Opernhaus

Am Kartäusertor 1

90402 Nürnberg

🌐https://wirtshaus-oper.de/

Früher kehrte man hier öfters nach dem Besuch von Theater & Oper ein. Wir wünschen den Betreibern auch nach der "Renovierung" des Opernhauses , fröhliche Frequentierung.

Wir marschieren am äußeren Mauerring (Frauentormauer) entlang über die Färberstraße - schauen aufs "Färbertortürmchen Rotes H und Gedenken dem ehemaligem schönen Färbertor - weiter die XI Bastion, Jakobstor, die Türme Rotes L & M , sowie den Zauberturm des Magischen Zirkels Nürnberg passierend ,weiter an der Grünfläche Spittlertorzwinger entlang zum Spittlertor.

Färberbrücklein/Färbertor oder auch Walchertor genannt. 📸des Stahlstiches vom Nürnberger Maler,Radierer & Kupferstecher Jobst Riegel (1821-1878) welcher faszinierende Bilder nicht nur von Nürnberg anfertigte,welche auch im Vergleich zu heutigen "Kunstwerken" relativ kostengünstig erworben werden können.

Das ehemalige Färbertor wurde 1848 vom unterfränkischen Architekten(ab 1872) und von 1838 - 1872 als Nürnberger Baurat /ab 1878 königlicher.Oberbaurat tätigen Bernhard Solger (1812-1889) errichtet. Auch das Gerichtsgebäude (jetzt Sozialgericht) in der Augustinerstraße/Weintraubengasse ,sowie verschiedenen andere Gebäude inkl Fußabdrücke an Heu & Maxbrücke gehen auf sein Konto. Das Färbertor wurde leider wie auch so viel andere hübsche Bauwerke in Nürnberg - dem Verkehrsaufkommen geschuldet - im Jahre 1889 abgerissen. Auch ein anderes Torwerk,das im Jahre 1859 errichtete und 1891 wieder abgerissene Marientor, trägt seine Handschrift.

Man weiß ja auch das viele "Tore",welche - dem hohen Verkehrsaufkommen geschuldet - zwar später genau deswegen wieder abgerissen,aber zuerst genau dafür errichtet wurden. Das Färbertor wurde diesbezüglich auch anhand des 1844 neu gebauten Krankenhauses auf dem Gelände neben dem heutzutage als Verkehrsmuseum genutzten Gebäude errichtet.

.

Zum Lauschen für unterwegs: BRATWURST AND THE CITY #40

🌐https://bratwurst-and-the-city.podigee.io/40-neue-episode

📸© Postkarte Coloriert, Fotografie Wilhelm Hoffmann Dresden

Färberstraße im Jahre 1903

Nürnberg Färberstraße im Jahre 1914,ganz vorne im Bild links neben dem Gebäude der Nürnberger Zeitung,die ehemalige Restauration Wirtschaft zum Färbersbrücklein von A. Martin. Übrigens (Dank an Werner Grethlein) erfuhren wir , daß das zweibogige steinerne Färberbrücklein NICHT entfernt,sondern unterirdisch gelegen ist,zwar "überbrückt", dennoch nicht verschwunden.

Zu verdanken natürlich den Altstadtfreunden, welche - obwohl die Abrissmannschaft 1984 schon bereit stand - dies erfolgreich zu verhindern und das Brücklein unterirdisch anzusiedeln.Direkt am Schild mit dem Hinweis 'unterirdisches Gewölbe ' ist eine von den Altstadtfreunden zu verdankende Treppe beim Gehsteig ,die zwar per Gitter versperrt,aber dennoch auszuleuchten und somit zu betrachten ist.

Färberstraße N°31 in den 1920ern.

Gulaschhütt'n von Ludwig Schneider.

Und sooo schaut's in der aktuellen Zeit aus wenn man in die Färberstraße hineinsieht. Wo früher Balken für's Gespann vorhanden waren, stehen heute Zapfsäulen für die elektrisch betriebenen Kutschen 😉👍🏼 Wer allerdings ein wenig Nostalgisch werden möchte,vorne links am Bild geht's hinein in die Pfeiffergasse,dort befindet sich nach wenigen Metern Fußweg die Kulturscheune der Altstadtfreunde Nürnberg (siehe Anfang)

Durch's 1377 errichtete Spittlertor (benannt nach dem ehemaligen Spital St.Elizabeth. Die Kirche St.Elizabeth befindet sich gegenüber der Jakobskirche am Jakobsplatz) in den ehemaligen,dennoch nie als solcher benützten Waffenhof Richtung Ludwigsstraße.

Übrigens auf der rechten Seite befindet/befand sich ein kleines Türchen zum Park ,welches in früheren Zeiten auch Rattentor genannt wurde. In Zeiten der Pest wurden hier ,da Stadttore bis zum Jahre 1866 noch abends geschlossen wurden,die Toten gelagert. Es war ein offenes Zwischenlager und eines von zahlreichen Pestlager/Stätten Nürnberg's.

Aber auch eine kleine städtische Badeeinrichtung gab es früher am Spittlertor. Gerade für die nicht so gut "betuchten" Arbeiter in den dementsprechenden "Behausungen" eine willkommene hygienische Abwechslung.

🌐www.kubiss.de/maerchen-im-turm/

"Ludwigstor" und Straße in neuerer Zeit und der Spittlertorturm (errichtet Ende des 14. Jahrhundert) auch "Rot Q"genannt mit irgendwie immer farblich passendem Fahrzeugen. Übrigens der Weiße Turm weiter vorne wurde früher Innerer Spittlertorturm genannt.

Das ehemalige Stadttor (Ludwigstor) mit Rustika-Torbogen nach der nahen Ludwigstraße benannt. Doch die Anfänge der Industriealisierung und das damit höhere Verkehrsgeschehen forderte seinen Tribut,so das es schon 27 Jahre nach Entstehung 1866 ,im Jahre 1893 das Tor wieder abgerissen wurde. Der Turm selbst wurde wie die anderen im Jahre 1558 von Unger (siehe Geschichte Handwerkerhof/Frauentorturm - Belagerung Nürnberg) rund ummantelt und diente in den 1950/60er Jahren zur Beaufsichtigung des anrainenden Rotlichtviertels, aktuell als Teil des Garnisonsmuseums zur Aufbewahrung von Filmen ,Büchern und Kunstwerken genutzt.

Bild aus früheren Tagen ca. 2 Jahre vor dem Abriss . Übrigens im Zuge der Modernisierung und Anpassung sind mittlerweile nicht nur dieses Tor,sondern insgesamt 42 Mauerdurchbrüche verzeichnet. Zur Stadtbefestigung (Mauergürtel) siehe Nürnberg 2 & 8

Hier entlang,also zwischen dem nicht mehr vorhandenem 1866 gebauten Ludwigstor und dem auf der anderen Seite ebenfalls nicht mehr vorhandenem Fürther Tor erstreckt sich der Ludwigstor-oder auch Köchertszwinger . In früheren Jahren des 1.FCN gab's unterhalb im Spittlertorgraben übrigens einen Ableger der damals üblichen 'Stadtgrabenliga' ,wo junge Talente ihr Können bewiesen und einige auch später ihre Karriere dann auf dem Profi - Rasen begannen.

✒️ CLM

Ludwigstraße im Jahre 1913

Ludwigstraße mit Spittlertorturm hinten im Jahre 1903. Vorne im Bild zu sehen mit der neubarocken Fassade,der 188/89 errichtete Sandsteinquaderbau von Franz Ruepp.

Konditorei -Café Leisentritt / Ludwigstr. 39 - Besitzer/Inhaber Hans & Maria Leisentritt

📸© VAG

Eines der ersten elektrischen Bahnen,noch mit Pferdebahnanhänger am Ludwigstor(ab 20.Juli 1898 wurden alle Pferdebahnen - 1882 erst glorreich eingeweiht - auf elektronischen Betrieb umgestellt)

Weiter innerstädtisch gab es noch regen Tramverkehr (Weißen Turm/Königstraße/Lorenzkirche) , allerdings auch nur bis zum 28. Januar 1978, dem letzten Betriebstag der Altstadtstrecke Hauptbahnhof-Plärrer, denn ab diesem Datum tauschte man den Betrieb mit der U-Bahn,welche an diesem Tag ihren Einstand hatte.

"Wir sehnen uns nach neuen Erfindungen, werden ihnen aber bald gleichgültig. Die Wunder von gestern sind heute normale Ereignisse"

Nikola Tesla (1856-1943)

Historisches Straßenbahndepot St.Peter

Freunde der Nürnberg - Fürther Straßenbahn e.V.

Wer selbst einmal mit so einem Oldtimer Triebwagen unterwegs sein möchte - wie z.B. Burgringlinie 15 - sich den kernigen Motor des bei M.A.N. Nürnberg/Trutz Coburg hergestellten 120PS starken 7 Tonners MP 15 anhören möchte,den Büssing der Braunschweiger Automobilwerke mit 155 PS oder sich für die Pferde Gezogene Tram und einiger ihrer Nachfolger,sowie die komplette Geschichte (auch mit den Fertigungen von Siemens, M.A.N.,Büssing,Krauss Maffei, AEG )mit Abschluss bei einem Tässchen Kaffee in einem umgebauten Wagon anhören und erkunden möchte,dem sei dieser Link ans Herz gelegt . Allerdings hat das Historische Straßenbahndepot St.Peter nur am ersten Wochenende im Monat geöffnet:

🌐https://www.sfnbg.de/index.php/de/das-depot

(zu erreichen mit der aktuellen Linie 8 ab Hbf Nbg mit Umstieg Schweiggerstr. in die Linie 6/10 mit Ausstieg Peterskirche oder U-Bahn bis Aufseßplatz ,dann Linie 6/10 bis Peterskirche,oder ab Plärrer selbige Linie bis Peterskirche)

Übrigens